Stefano Santomaso, il funambolo agordino fra Moiazza e Pale di San Lucano

di Pierangelo Verri

Mi piace pensare che ancora ai giorni nostri, l’apertura di una via su

di una parete in montagna, sia la continuazione storica di

quell’alpinismo eroico ed esplorativo dei primi del 1900 che aveva come

scopo il raggiungimento delle cime ancora non salite. Le sensazioni che

si provano sono le medesime: su di un percorso di centinaia di metri

verticali, dove nessuno ha mai messo la mano e dove ogni passo è un

azzardo verso l’ignoto, ci sentiamo in un certo modo degli avventurieri.

L’arrampicata in quelle situazioni diventa speciale e ti costringe a

vivere il presente, finché non arrivi in cima tutto il resto conta poco,

poi quando scendi sei già proiettato al futuro e non riesci a godere,

come in quei momenti d’azione quel che stai facendo.

Fa sorridere nell’epoca dell’arrampicata sportiva e del 9c, ma per chi

come me l’ha provata questa esperienza, il piacere di essere i primi a

disegnare una linea invisibile su una parete in montagna, al di là della

difficoltà, diventa una sorta di vanto con sé stessi che conduce

l’attività arrampicatoria quasi esclusivamente in quel senso.

Si rischia, come nel mio caso, di diventare dipendenti da quell’euforia

e forse un po’ egoisti, tanto da voler dipingere tutte le pareti con la

propria mano. Va detto comunque che, da questa smania di tanti pittori

che hanno realizzato opere un po’ su tutte le montagne, si sono

realizzati dei veri capolavori di itinerari alpinistici ripetuti da

centinaia di appassionati, mettendo le basi per la crescita

dell’alpinismo tutt’ora in evoluzione.

Crescita che si è realizzata su tutti i gruppi alpini e che in ogni

luogo ha avuto per ogni periodo i suoi più attivi esploratori ed

apritori, come nel caso del circondario Agordino che negli ultimi

trent’anni ha portato la firma da protagonista di Stefano Santomaso.

Stefano l’ho conosciuto di persona solo l’anno scorso nella Valle di

Schievenin dove ci siamo divertiti facendo due tiri in compagnia, e

discutendo subito con affinità di vie nuove e dei Monti del Sole,

montagne che entrambi amiamo. La prima impressione che ho di lui come

alpinista, è di un arrampicatore sicuro di sé, che sa muoversi con

equilibrio senza azzardare mai, che sa manovrare con la corda e gli

attrezzi con disinvoltura ed esperienza. Mi appenderei con lui anche ad

occhi chiusi. Lo rincontro poi recentemente, per tentare timidamente di

conoscerlo meglio e presentarlo ai nuovi proseliti della montagna. Penso

che la sua enorme esperienza vada tenuta viva per arricchire la nostra

conoscenza e comunque per farci sognare ancora …

Stefano Santomaso è nato ad Agordo nel 1971, ed ha vissuto fino a prima

di sposarsi a Farenzena, una piccola località posta sulle pendici del

Framònt sopra Agordo. Il suo sguardo si è posato fin dall’infanzia su un

corollario da fiaba, formato dalle maestose pareti delle Pale di San

Lucano e dagli infiniti e vertiginosi spigoli dell’Agner, per poi

spaziare più a sud e perdersi sui contorti fianchi dei Monti del Sole e

delle Alpi Feltrine.

I primi passi sulle cime circostanti, fin da piccolo, con i genitori,

nei momenti in cui la famiglia che seguiva i ritmi di una vita

contadina, trovavano un momento di relax.

Ora vive ad Agordo, con la moglie Mara e tre figli: Manuel di diciotto

anni, Martina di quindici e Silvia di dodici, una famiglia bella e

solare, con un animo forte e sincero come da tradizione montanara.

Completa il bel quadretto la mole simpatica di un bovaro del bernese di

nome Lares, un cane affettuoso che Stefano considera come un quarto

figlio.

La prima domanda che ti voglio fare, può apparire scontata e banale

ma secondo me è fondamentale per far capire fino in fondo quale percorso

hai intrapreso e da dove è nata una storia ricca di avventura come la

tua. Cosa ti ha spinto verso il mondo verticale e quando e dove hai

iniziato ad arrampicare?

La mia prima arrampicata è avvenuta sul terrazzo di casa, al terzo

piano, quando avevo circa un anno e mezzo: mi sono arrampicato sul

parapetto scavalcandolo e cadendo di sotto… Illeso!

Un metro e mezzo di scalata e un volo di circa otto metri…

Un inizio promettente?

Un metro e mezzo di scalata e un volo di circa otto metri…

Un inizio promettente?

Ho iniziato ad arrampicare sulla roccia da autodidatta giovanissimo,

credo intorno ai dodici anni: a poche centinaia di metri da casa mia

c’era la storica palestra di roccia di Agordo dei “Crodoloi” (grandi

massi) così, tante volte per ammazzare il tempo (non c’erano poi tanti

altri diversivi), ci andavo da solo e provavo a salire in cima a quei

massi più o meno alti.

Naturalmente di nascosto e in segreto perché la preoccupazione dei miei

genitori era tanta: non erano passati così tanti anni dalle tragedie

delle fatali cadute dei rocciatori Agordini: Gianni Costantini, Renzo

Conedera e Gigi Decima, e l’alpinismo era considerato un’attività molto

pericolosa, assolutamente da non fare!

Naturalmente quando veniva qualcuno ad allenarsi (al tempo non c’erano

gli spit) io ero lì ad osservare, finché qualcuno si è impietosito e mi

ha detto “vuoi provare?”. Da quel momento non ho più smesso!

Mi riconosco un po’ nel tuo percorso, solo che io ho avuto la

sfortuna d’iniziare a ventidue anni, sono maturato poi leggendo le

storie dei grandi alpinisti del passato. Nel tuo caso ci sono stati dei

maestri o degli alpinisti di riferimento che ti hanno guidato nella tua

crescita alpinistica?

Ho avuto la grande fortuna di legarmi assieme alla generazione di

alpinisti agordini che mi precedeva, tutti alpinisti molto forti un po’

più vecchi di me e da cui ho imparato molto; per tanti tanti anni ero

considerato “el bocia” ed ero il più giovane della compagnia.

Lorenzo Massarotto era un liberista puro, da lui ho imparato a

proteggermi con poco e il rispetto per la roccia, da Giorgio Anghileri

la classe e determinazione, ma ero particolarmente affascinato dalle

linee aperte dai trentini Graziano Maffei, Mariano Frizzera e Paolo

Leoni che trovavo di una logica straordinaria. Anche Bruno De Donà

concreto e silenzioso era un mito.

Hai iniziato anche tu nel momento in cui l’arrampicata sportiva stava

gettando le sue fondamenta, com’è stato il tuo approccio con le prime

salite a più tiri e poi con l’alpinismo vero e proprio?

Gli anni Ottanta erano un periodo di cambiamento radicale e molto

florido per l’arrampicata e l’alpinismo dolomitico; ma non si aveva una

gran consapevolezza sul reale impegno delle vie.

Gli anni Ottanta erano un periodo di cambiamento radicale e molto

florido per l’arrampicata e l’alpinismo dolomitico; ma non si aveva una

gran consapevolezza sul reale impegno delle vie.

Così la mia prima via a più tiri, a sedici anni, è stato anche il mio

battesimo del fuoco; ho ancora un ricordo lucido di quella salita, la

via “Satanasso” sulla Parete dei Falchi a Soverzene (una via di Manolo e

Gigi Dal Pozzo): il terrore che ho avuto nel salire quella via così alta

e strapiombante progredendo come meglio potevo su chiodi legati con il

fil di ferro. Anche Lucertola Schizofrenica in Totoga, ha avuto il suo

gran tributo di sudore per riuscir a guadagnare il boschetto sommitale!

Oggi ci sono gli spit su quelle vie, ma un tempo nemmeno li vedevi i

chiodi da distanti che erano!

Il salto poi al vero alpinismo e alle grandi pareti dell’Agner, Civetta

e Pale di San Lucano è stato rapido ed immediato: a vent’anni avevo già

ripetuto in giornata tutte le vie di Casarotto sulle Pale di San Lucano,

le vie di Aste sugli Spiz d’Agner, alcune di Maffei in Vallaccia, tante

vie di Massarotto e anche molte vie nuove…

Appena potevamo arrampicavamo sempre, muovendoci in perfetta simbiosi

con le montagne che salivamo: i tempi di salita erano indicativi dello

stato di grazia in cui ci trovavamo: cinque ore per la Cassin sulla

Torre Trieste, sei ore e mezza per la Casarotto alla Sud della Quarta

Pala di San Lucano, cinque ore per il Casarotto - De Donà allo Spiz di

Lagunaz. Tieni conto che noi non facevamo le gare ed erano prime

ripetizioni di itinerari ancora selvaggi e per niente chiodati, credo

siano ancor oggi buone tempistiche.

I numeri non sono importanti… Sono tanti anni che non tengo più un

diario delle salite, circa una decina di anni fa ne avevo contate più di

seicento… a oggi credo che saranno più o meno un migliaio, di cui tante

prime ripetizioni.

Impressionante! Sono tempi importanti, praticabili anche oggi, solo

da chi va veramente.

Immagino che con una marcia in più come quella, tu abbia fatto anche

delle solitarie?

Le solitarie? Sono roba da duri… io sono un fifone!

A dir la verità ogni tanto arrampico solo e senza corda, anche su

qualche via nuova mi è capitato, ma è sempre stata una condizione

derivata dall’emergenza di non avere il compagno più che una

pianificazione vera e propria.

In ogni caso su itinerari dove so di dominare bene il grado.

E dell’alpinismo invernale, cosa ne pensi, mi risulta che l’hai

praticato, ma so poco di te in questo senso, mi vuoi raccontare

qualcosa?

Se intendi invernali come usualmente si considerano tutte le salite

fatta nella stagione invernale direi che ne ho fatte parecchie, intendo

quelle con un bel sole e poca neve!

Ma se parliamo delle invernali quelle vere, su pareti ombrose scalate

con perennemente i geloni alle dita e gli scarponi ai piedi e zaini

giganteschi, la mia attività si riduce notevolmente.

Ogni tanto quando ho voglia di soffrire un po’ e “autopunirmi” ci vado

ad arrampicare a nord in inverno.

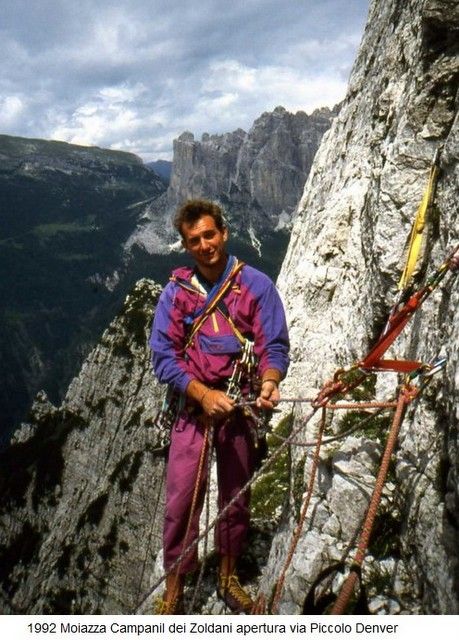

In quello scorso per esempio con Toni Zuech ho ripetuto la Via Gogna

sulla parete ovest del Campanil dei Zoldani e la via Angelina alle Torri

del Camp. Direi che due vie all’anno sono una punizione più che

sufficiente!

Capisco … lo sapevo che il tuo alpinismo ha come attività peculiare

l’apertura di vie, affascina anche me, ne avrai aperte moltissime, cos’è

che ti spinge in quel senso?

Ho fatto tantissime vie nuove, a oggi sono circa centotrenta ed ho

iniziato da subito. Aprire è la mia specialità. Nelle vie nuove cerco

sempre l’avventura più totale che a volte si manifesta dallo stile di

scalata, altre volte attraverso la parete o l’isolamento della montagna.

Una via nuova è la perfetta rappresentazione sulla roccia del nostro

essere uomo. Quando apriamo una via sulla parete non è che scaliamo

solo, ma ci trasportiamo parti di noi stessi: l’umiltà, la creatività,

l’intuito, il coraggio, la determinazione ecc..

Ho fatto tantissime vie nuove, a oggi sono circa centotrenta ed ho

iniziato da subito. Aprire è la mia specialità. Nelle vie nuove cerco

sempre l’avventura più totale che a volte si manifesta dallo stile di

scalata, altre volte attraverso la parete o l’isolamento della montagna.

Una via nuova è la perfetta rappresentazione sulla roccia del nostro

essere uomo. Quando apriamo una via sulla parete non è che scaliamo

solo, ma ci trasportiamo parti di noi stessi: l’umiltà, la creatività,

l’intuito, il coraggio, la determinazione ecc..

O anche cose negative come magari agitazione, aggressività o arroganza

in tanti casi. Le vie nuove sono l’espressione di chi le ha create e

anche talvolta lo specchio della società in cui viviamo.

Anche la scelta delle pareti secondo me non è del tutto casuale; esiste

sempre un fattore psicologico più o meno occulto. All’opposto, quando

ripeti una via se sai cogliere le caratteristiche dell’arrampicata è

come se andassi a conoscere l’apritore. Aprire una via è un’arte, come

lasciare una traccia di noi nella montagna e nell’immensità del tempo.

Non si può non esserne attratti!

So che le tue vie sono state aperte quasi tutte in modo tradizionale,

con il classico chiodo per intenderci, e questo rende le tue opere

ancora più impegnative da realizzare, ne hai qualcuna che ricordi in

particolare per il grande impegno alpinistico?

Aprire una via con protezioni removibili, include sempre la

possibilità di non riuscire a passare, c’è magari la paura di non

riuscire a fare una buona sosta alla fine del tiro o c’è la

consapevolezza di avere grandi difficoltà in un eventuale ritorno

forzato. In quest’ottica ho ricordi importanti di vie impegnative aperte

nei primi anni novanta con Gianni Del Din sulle pareti nord degli Spiz

d’Agner Nord, sulla solitaria parete del Pizzon nei Monti del Sole si è

incredibilmente soli, anche la friabile parete della Moiazza Sud è

pericolosa e alpinisticamente impegnativa.

“Ogni pane ha la sua crosta”, infatti in questi luoghi non ci va

nessuno!

Ci sono comunque tante vie che hai aperto, che sono belle e su roccia

compatta, qualcuna viaggia anche su difficoltà tecniche elevate, quali

sono quelle a cui sei più legato o che comunque consiglieresti a tutti?

È una domanda difficile! Le vie sono come le donne, a non tutti piace

la stessa! Sennò il mondo mica andrebbe avanti. Non ho mai ricercato

l’impegno tecnico in un nuovo itinerario; la difficoltà pura intesa come

il raggiungimento del proprio limite che un po’ tutti ricercano al

giorno d’oggi in parete, è solo un valore astratto a cui decidiamo di

dare molta importanza. È l’aspetto matematico e razionale della scalata.

Io che sono un “romantico” preferisco guardare di più l’estetica della

via; come la via si sviluppa sulla parete e si inserisce nella montagna.

Naturalmente lo stile di apertura è fondamentale.

Forse la via che più mi rappresenta l’ho aperta sulla parete est della

Quarta Pala di San Lucano “via Mario Tomè Barìza”, è una linea ideale su

una parete selvaggia bellissima. Fare una salita accanto ad una via di

Gogna e a una di Casarotto; cosa si può chiedere di più? È

un’arrampicata fantastica ma non è proprio una via per tutti!

Considerando gli standard attuali mi pare che la gente si diverta di più

su pareti meno smisurate e su vie più chiodate, la Moiazza è ideale: a

tutti proporrei vie come “Bracco Dream” sulla Torre del Camp, “Ritorno

al Far West” sul Torrione dei Cantòi o per gli amanti delle vie ariose

“Fantasma Giallo” dove recentemente Heinz Grill ha aggiunto alcuni

chiodi per favorirne la ripetizione. Anche sulle pareti sud dell’Agner

ho aperto molte vie meritevoli; consiglio lo spigolo sud della Punta del

Nevaio, molto bello! Oppure per gli alpinisti più classici lo spigolo

Est dello Spiz della Lastia, il Pizzetto Est… Potrei continuare a lungo

con altre vie, altre pareti…

Non ne dubito ce ne sarebbero da riempire un libro, ne hai fatte

davvero tantissime, a questo proposito quello che mi preoccupa, è che

per le nuove generazioni resti poco o niente da fare, che l’alpinismo

esplorativo sia ormai saturo, tu cosa ne pensi?

Per rispondere a questa domanda devo buttarla sul sentimentale… Anche

un profano di alpinismo sfogliando una qualsiasi guida percepisce che le

pareti più importanti delle Alpi sono ormai sature di itinerari.

Al di fuori dei luoghi sacri della scalata, sfruttati e santificati già

da oltre un secolo, la situazione è un po’ diversa; in generale diciamo

che mettendo insieme fantasia e creatività con un po’ di sacrificio in

termini di fatica sugli avvicinamenti si riesce ancora ad aprire vie

importanti in giro con stile pulito.

Attenzione però, la roccia non sarà inesauribile! Consiglio sempre ai

giovani di avvicinarsi alle montagne con profonda umiltà e di entrarci

in punta di piedi con un approccio del tutto minimalista, è uno stile

del tutto controcorrente di questi tempi, ma è un vero atto di amore

verso la montagna e l’alpinismo.

Questo responsabilmente consegnerà alle future generazioni dei territori

d’avventura ancora validi qui vicino, senza necessariamente dover

prendere un aereo per recarsi in una remota valle del Pakistan.

Sei l’autore di due guide alpinistiche del gruppo della Moiazza, due

capolavori che raccolgono in modo dettagliato tutte le vie presenti,

cosa ti ha spinto a realizzarle?

La Moiazza è la montagna che ho dietro casa, il gruppo dove ho

arrampicato più assiduamente.

La Moiazza è la montagna che ho dietro casa, il gruppo dove ho

arrampicato più assiduamente.

Fino all’inizio degli anni Ottanta le

notizie delle salite erano rare e frammentarie spesso oltremodo datate;

dopo aver percorso quasi tutti gli itinerari ho sentito quindi

l’esigenza di raccogliere tutto in una guida un po’ per una

valorizzazione storica ma soprattutto perché, secondo me, le vie erano

molto belle e meritevoli. Contemporaneamente c’era la voglia di proporre

uno sviluppo alpinistico sostenibile evitando alle pareti chiodature

sconsiderate troppo invasive. In quest’ottica ho tralasciato volutamente

i settori più orientali perché mi sembravano avere peculiarità

ambientali particolari e fragili che una massiccia frequentazione

avrebbe potuto sconvolgere. È stato un lavoro impegnativo perché mi sono

trovato aggrappato a una grande quantità di materiale da catalogare e

spesso da verificare, qualche errore è stato inevitabile ma ne è valsa

la pena.

Sapendo tutto quello che hai fatto in giro dopo l’ultima

pubblicazione, mi viene naturale chiederti, hai altri progetti in quel

senso?

Sì, ho diversi progetti in mente, di cui uno a cui tengo molto. È un

lavoro autobiografico, sto raccogliendo idee e materiale, ma non sarà un

lavoro che finirò nell’immediato.

Spero che poi qualcuno scriverà per me

l’ultima pagina.

Sono sicuro che presto vedremo qualcosa in libreria, mi piacerebbe

chiudere questa chiacchierata sentendo un po’ quello che hai fatto

recentemente, quali progetti hai per il futuro e se magari, te lo chiedo

un po’ timidamente, potresti regalarci la relazione e lo schizzo di una

tua via nuova inedita che valga la pena ripetere?

In questi ultimi anni sto vivendo una seconda giovinezza; oltre che

essere continuamente stimolato ad arrampicare in montagna dai miei

soliti inesauribili compagni di scalata, continuo a conoscere gente che

viene da tutta Europa per scalare in Dolomiti; qualcuno passa a casa per

un consiglio o delle informazioni sulle vie locali.

Alcuni sono

arrampicatori fortissimi che dopo aver ripetuto molte classiche estreme

vorrebbero ancora qualcosa di più alpinistico … sono bramosi di avventura

e pareti selvagge.

E poi, un forte stimolo per percorrere tante vie classiche che in

passato non avevo fatto è stato avviare mio figlio Manuel, ormai

diciottenne, alle scalate; la scorsa estate assieme a due ragazzi del

Belgio, ci siamo permessi la ripetizione dello Spigolo Nord dell’Agner e

un paio di nuove vie.

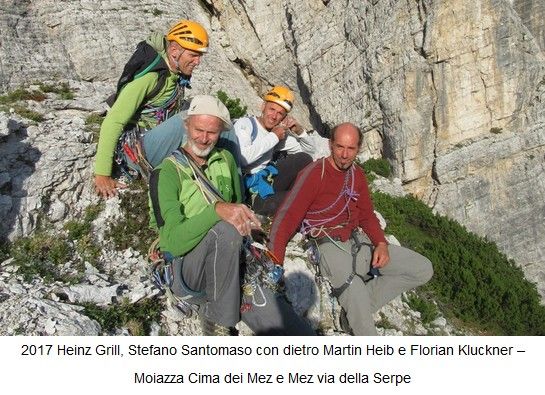

Anche con Heinz Grill vado a scalare ogni tanto,

lui è un grande, sta ripetendo a tappeto tutte le vie che ho aperto.

Siamo buoni amici, arrampicare con lui è sempre un’esperienza importante

e gratificante.

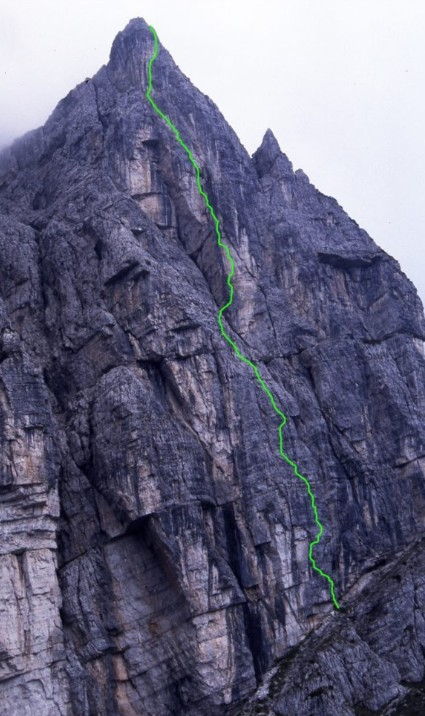

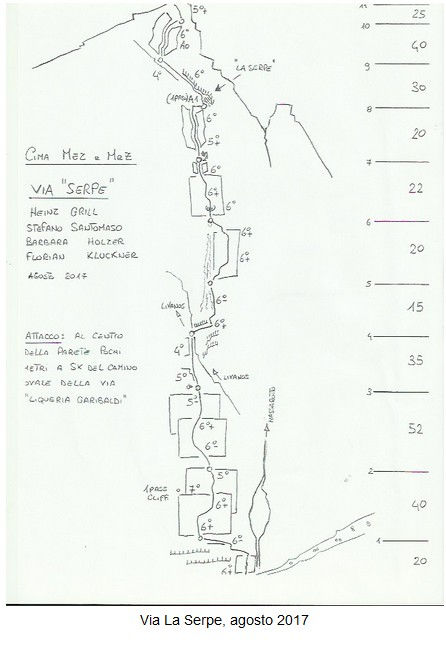

La scorsa estate abbiamo aperto assieme a degli amici

tedeschi una via sulla cima dei “Mez e Mez” in Moiazza, un itinerario

bello tosto, che darà filo da torcere ai prossimi ripetitori.

Quest’ultimo anno è stato molto prolifico, complice anche il tempo molto

favorevole; sono riuscito a compiere un quarantina di salite in montagna

di cui molte nuove ma ormai percepisco di non avere a disposizione

ancora un tempo infinito per arrampicare, per questo cerco nei miei limiti

di continuare il mio viaggio verticale.

Incastrato dai ritmi della vita ho provato ormai diverse volte a

smettere di scalare ma, peggio di un tossicodipendente, non ci sono mai

riuscito … è sempre arrivato qualcuno che mi ha detto: vuoi fare un tiro?

Pierangelo Verri

Stefano Santomaso, il funambolo agordino fra Moiazza e

Pale di San Lucano

Alpinismi (sito web) - 7 febbraio 2018