Incontro intervista con Heinz Mariacher

a cura di Emanuele Confortin

Durante la sua lunga attività ha scelto un approccio estremamente rigoroso

alla scalata, basato sull’accettazione del rischio come componente

qualitativa dell’esperienza e non quale conseguenza inevitabile.

«Il rischio ha reso interessante il nostro gioco e superare la linea

era parte di esso, altrimenti non sarebbe chiamato rischio. Ognuno deve

capire o sentire quanto lontano può andare, e a volte qualcuno va oltre».

Concetto che forse sintetizza la via scelta da Heinz Mariacher, senza

dubbio uno dei più influenti scalatori del decennio compreso tra gli

anni Settanta e Ottanta, ma la cui eredità giunge fino ai nostri giorni

ed è ancora guardata con ammirazione, almeno da chi ha cultura

sufficiente da rendersene conto.

Talvolta discusso per l’anticonformismo che ne ha caratterizzato le

scelte e l’approccio, Heinz Mariacher conserva la sana abitudine di dire

quello che pensa, di precisare quanto e quando serve.

Non è un caso, infatti, se all’inizio di questo incontro con noi di

Alpinismi, ha voluto chiarire il suo punto di vista definendosi

non-alpinista. Posizione che scaturisce dal confronto e dallo scontro

con i modelli tramandati dall’epopea dell’alpinismo eroico, della

tradizione veicolata, ad esempio, nelle spedizioni di massa contro

obbiettivi mistificati, strumentalizzati fino al punto da essere

trasformati in nemici da vincere in nome della patria, della gloria.

Heinz Mariacher si è preso la responsabilità di ribellarsi a

quell’attitudine ultra-conservativa e sistematicamente impermeabile ad

approcci differenti.

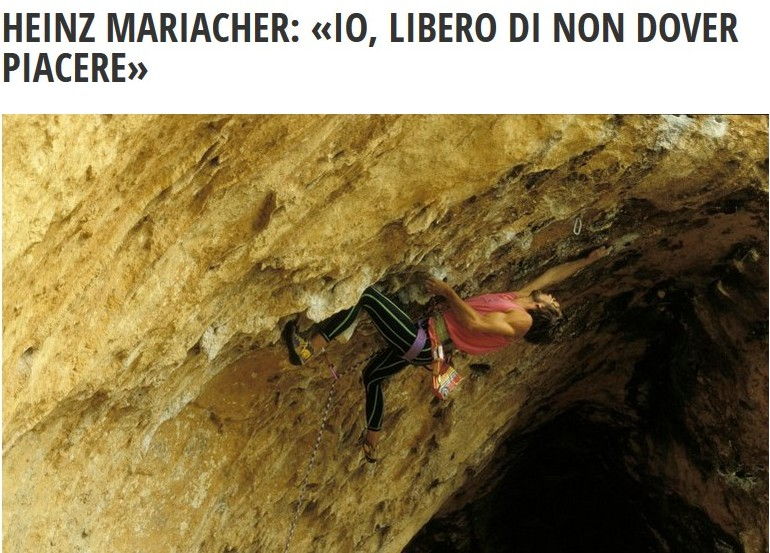

Ecco che l’esperienza in parete ha incluso

l’innalzamento delle difficoltà, a patto di riuscire a scalare in

libera, leggero e veloce, usando poche assicurazioni, spesso lontane tra

loro ma anche senza, in free solo, accettando l’incognita che ne

derivava. L’evoluzione non si è fermata alla sola scalata, fosse questa

in parete o sui monotiri cui si è orientata la fase successiva della sua

esperienza, ma ha riguardato anche i materiali.

Più precisamente dai

piedi, con il passaggio dagli scarponi da ‘alpinismo’ all’unione tra

gomma e tomaia per arrivare alle antesignane delle scarpette da

arrampicata moderne, non a caso chiamate ‘Mariacher’.

Hai avuto la fortuna di vivere in prima persona uno dei periodi più

entusiasmanti della storia dell’arrampicata. Non parlo volutamente di

alpinismo, ma di arrampicata. Riusciresti a spiegarci cosa all’epoca ti

spingeva a scalare? Mi riferisco in particolare all’attività che hai

svolto sulle grandi pareti dolomitiche. Quali principi ‘culturali’,

‘etici’, anche ‘tecnici’ o ‘sportivi’ hai posto come capisaldi della tua

attività di allora?

Mi ha da sempre attirato la roccia e non ho mai sognato di pestare la

neve per salire su cime alte. In altre parole: preferivo l’avventura

subito e diretta invece di viverla in modo lento e distanziato.

Sulla

roccia appena ti alzi per qualche metro da terra puoi trovarti in piena

avventura.

In più c’è il fascino dell’abisso, dell’aria sotto i piedi.

Da ragazzino ho arrampicato nelle gole vicino a casa, ho cercato

paretine e blocchi nei boschi, insignificanti ma sempre buoni per vivere

delle avventure. In quei tempi l’arrampicata, come la conosciamo oggi,

non esisteva ancora e c’era solo l’alpinismo tradizionale di mentalità

eroica.

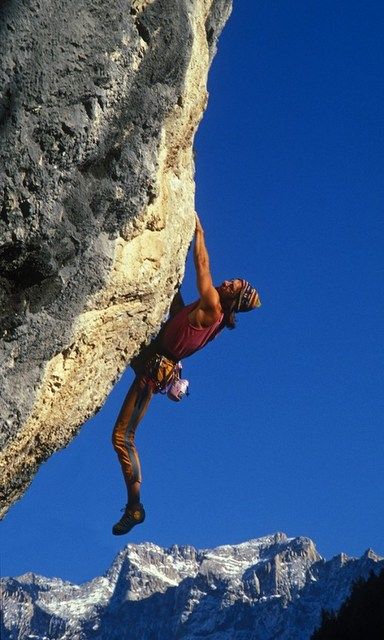

L’aspetto eroico mi piaceva, amavo l’idea di sfidare il pericolo,

dimostrare coraggio e andare avanti dove altri non si fidavano, ma non

mi era mai piaciuto tutto quello che aveva a che fare con la tradizione.

La tradizione la consideravo una cosa ferma, un orientamento verso il

passato invece di inventarsi il futuro. Sono cresciuto nel Tirolo

austriaco, in un ambiente molto conservativo e questo fatto per me era

una vera ispirazione per diventare ribelle. Infatti, già da ragazzino ho

sviluppato una specie di allergia contro convenzioni e conformismo.

L’arrampicata era un’attività che non interessava a nessuno e per questo

offriva tutta la libertà di praticarla a modo mio e inventarla per me

stesso.

In molti ti definiscono uno tra gli innovatori della tua epoca e non

solo. Ti riconosci in questo ruolo?

Io mi ricordo la situazione che c’era all’epoca in cui ho cominciato

a scalare in montagna: scarponi grossi, calzoni alla zuava, tutto grigio

e marrone, zaini pesanti, tanti chiodi e staffe. Facile essere

innovatore! L’arrampicata sportiva, ad un certo punto importata

dall’America, era solo una conferma di una direzione che avevamo già

preso come logica evoluzione dell’arrampicata in Dolomiti degli anni

trenta, prima dell’epoca dell’artificiale. L’unica differenza: per noi

contava di più il minimalismo nell’uso di protezioni che il grado. Non

eravamo atleti e non consideravamo l’arrampicata come sport, ma l’idea

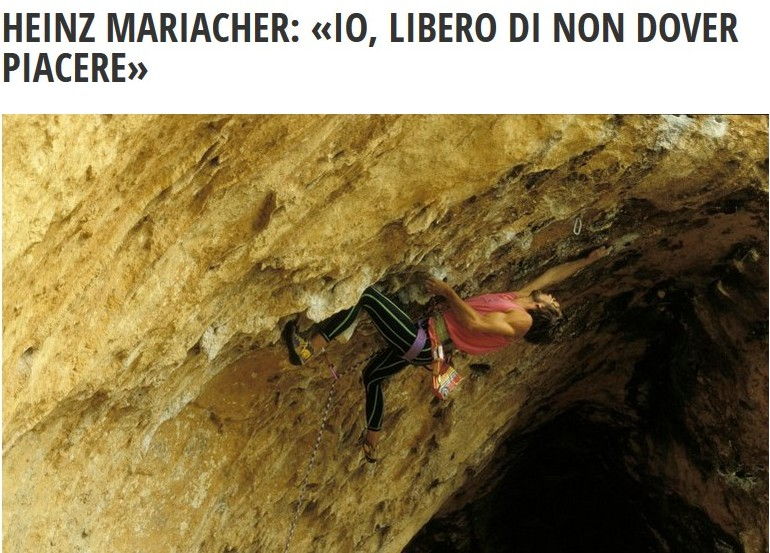

della libera pura era la stessa. Dopo una visita nello Yosemite (1980)

ho colto lo spirito della ricerca del massimo grado e sono stato fra i

primi in Europa ad abbracciare l’arrampicata sportiva.

Assieme a te, all’epoca, quali altri scalatori hai apprezzato per

scelte, risultati e approccio alla scalata?

Ho vissuto due epoche molto diverse, quella da giovane avventuriero

sulle montagne di casa e nelle Dolomiti, e quella da pioniere

dell’arrampicata sportiva. Nella prima epoca ho apprezzato chi teneva ad

uno stile puristico, come i miei compagni abituali Reinhard Schiestl e

Luggi Rieser (Darshano). Eravamo in pochi che seguivano una vera etica e

bisogna ricordare e sottolineare che negli anni Settanta, vie con tanto

artificiale erano considerate più “estreme” e avevano un valore più alto

delle vie in libera con pochi chiodi.

Ho vissuto due epoche molto diverse, quella da giovane avventuriero

sulle montagne di casa e nelle Dolomiti, e quella da pioniere

dell’arrampicata sportiva. Nella prima epoca ho apprezzato chi teneva ad

uno stile puristico, come i miei compagni abituali Reinhard Schiestl e

Luggi Rieser (Darshano). Eravamo in pochi che seguivano una vera etica e

bisogna ricordare e sottolineare che negli anni Settanta, vie con tanto

artificiale erano considerate più “estreme” e avevano un valore più alto

delle vie in libera con pochi chiodi.

Nella seconda epoca c’erano tanti personaggi che si meriterebbero di

essere nominati, dal mio limitato punto di vista ho sempre ammirato

l’eleganza di Berhault e Edlinger, la forza di Güllich, lo spirito

particolare degli americani, come Kauk e Bachar, e poi gli inglesi con

la loro dedizione senza compromessi, tipo Fawcett, Moffat e altri.

Malgrado le vie che hai aperto, le ripetizioni fatte, l’innovazione che

volente o nolente hai apportato al modo di vivere l’avventura in

montagna, tu ti definisci non-alpinista. Puoi spiegarci cosa significa?

Significa che non ho voluto essere considerato “alpinista” da quando ho

realizzato che questa parola rappresentava tutto quello contro cui mi

ero ribellato da giovane. L’alpinismo era la mentalità vecchia,

l’arrampicata in artificiale, le direttissime con centinaia di chiodi e

staffe, l’eroismo glorificato, la conquista con tutti i mezzi.

L’alpinismo sugli ottomila poi, le spedizioni con regime militare,

materialismo puro in nome della patria! L’alpinismo, una volta nato come

avventura per pochi individui, oggi è diventato un movimento di massa e

per tanti un’opportunità di sentirsi grandi senza fare niente di

particolare. L’alpinismo oggi è culto e cliché, una strana espressione

di mentalità vecchia nella realtà moderna.

Ma dimmi una cosa, è l’etica che ha influenzato il tuo stile, o lo stile

ha influenzato l’etica?

Non dirmi però che sono rimaste indipendenti.

Questa domanda è un po’ difficile sic. Io direi più lo stile. Da giovane

climber ho letto pochi libri o articoli in grado di avere influenza

sulle mie scelte. Non sentivo il bisogno di orientarmi verso il passato,

e trovavo più divertente affrontare le rocce con lo spirito libero da

ingenuo principiante. Mi era però rimasta impressa la mentalità di

Preuss, Rebitsch e Messner.

Facciamo un passaggio nella tua vita di oggi, divisa tra scalata e

lavoro alla SCARPA. Come è nata l’idea delle scarpette? Posso definirti

come ‘padre’ delle moderne calzature da arrampicata?

L’interesse per le scarpette era nato dal bisogno. Non si trovavano

scarpette sul mercato che fossero ben studiate, specialmente per

l’arrampicata in montagna.

L’interesse per le scarpette era nato dal bisogno. Non si trovavano

scarpette sul mercato che fossero ben studiate, specialmente per

l’arrampicata in montagna.

Le EB erano le migliori come prestazione, ma

al prezzo di sofferenze atroci!

La parola “padre” mi sembra un po' esagerata, ma mi pare che non ci sia

nessun altro che abbia lavorato in questo campo così a lungo e penso che

si possa dire con simile successo. Bisogna però sottolineare

l’importanza di una struttura che può realizzare le idee e fare

produzione a larga scala di alta qualità.

Da SCARPA ho trovato la situazione ideale per realizzare una linea di

scarpette straordinarie.

Ma come è iniziato tutto? Come mai un giorno ti sei messo a fare

scarpette?

È stato un puro caso: un giorno ho incontrato Alessandro Grillo a Finale

Ligure. Dopo l’arrampicata mi ha invitato a casa sua dove mi ha

introdotto al suo lavoro su una scarpa che stava sviluppando assieme con

Patrick Berhault per il marchio San Marco. Era un progetto interessante,

una vera alternativa alle EB.

Mi ha dato qualche prototipo e così ero un po' coinvolto anch’io, imparando cose importanti sulle forme e altro.

Con

questa occasione vorrei dire ufficialmente grazie ad Alessandro.

Queste scarpette di cui tu sei uno dei padri, sono oggi uno strumento

indispensabile per tutti gli arrampicatori, inclusi i professionisti dei

circuiti agonistici che si preparano ad approdare alle Olimpiadi. Cosa

pensi dell’ammissione dell’arrampicata sportiva tra le discipline

olimpiche?

Penso sia il colpo mortale per lo spirito originario della scalata.

Non credi possa essere uno spartiacque nella storia dell’arrampicata? Da

una parte il mondo delle pareti, dell’alpinismo, dall’altro lo sport

orientato alla prestazione pura?

Quel mondo delle competizioni è già stato creato, esiste già, le

Olimpiadi sono solo la conferma definitiva.

Il mondo dell’arrampicata è

completamente cambiato, sempre più competitivo, non c’è più un approccio

‘rilassato’, non c’è più il desiderio di ritirarsi in un luogo

tranquillo, di vivere una vita parallela quando si scala.

Oggi

l’arrampicata è uno sport come tanti altri, sta perdendo sempre di più

gli aspetti che la rendevano qualcosa di particolare. Questa mentalità

ha infiltrato tutto, anche l’alpinismo. Ovviamente sto parlando della

situazione in generale, e vorrei ricordare che ci vuole il conformismo

per essere non-conformista. La libertà di scelta c’è sempre.

Cosa pensi delle competizioni in arrampicata?

Non voglio dare l’impressione di essere contro le gare, anzi, è il

contrario.

Non voglio dare l’impressione di essere contro le gare, anzi, è il

contrario.

Sono assolutamente a favore e spesso seguo le competizioni

via livestream. Rispetto molto i giovani che si impegnano nelle gare,

come ho un grande rispetto per chi riesce a emergere in falesia, cosa

ormai difficile considerando il livello alto dei comuni climbers del

fine settimana.

Il cosiddetto “alpinismo professionale” invece non mi è mai piaciuto

tanto, perché è un modo molto dubbioso di paragonarsi agli altri.

Pensiamo all’assurdo fatto che ormai è uso normale annunciare i “record”

già prima di partire da casa! In primo piano c’è sempre lo scopo di

vendere l’impresa come qualcosa di importante e l’importanza viene

definita dai protagonisti stessi.

Il tutto funziona grazie al background

della storia dell’alpinismo e un pubblico sempre orientato verso il

passato.

Nell’alpinismo mi è sempre piaciuta la prestazione spontanea e non

pianificata.

Ritengo che la competizione debba rimanere nell’ambito

delle gare, con i giudici e le regole, non nell’alpinismo.

Dando per assodato che ogni pratica sportiva, ogni attività

professionale, o un movimento culturale sono soggetti a cambiamenti nel

tempo dettati dall’evoluzione del contesto in cui vengono svolte, o

della tecnologia disponibile per farlo, l’alpinismo di punta oggi giorno

ritieni continui a mettere la ricerca e l’innovazione al primo posto?

Cos’ha in più, o in meno, l’alpinismo di oggi rispetto al non-alpinismo

che hai praticato all’epoca?

“L’alpinismo di punta” è un’espressione strana che ha diverse

definizioni: quella dei giornalisti e sponsor, quella degli alpinisti

come comunità e quella dei singoli individui. La vera ricerca e

innovazione vengono sempre da questi ultimi, ma non è detto che siano

automaticamente riconosciute dagli altri. La domanda è soprattutto cosa

si intende con alpinismo di punta? Per la gran parte della gente

significa quello più pubblicato e sponsorizzato e l’opinione dei veri

insider ha poca importanza.

In pratica, in questi tempi tutti sembrano avere un gran bisogno di

comunicare in diretta qualsiasi gita in montagna. La montagna non è più

considerata una possibilità per staccarsi, ma al contrario un’occasione

per farsi vedere e fare notizia. In questa corsa disperata per il

riconoscimento sociale, la ricerca e l’innovazione hanno poca

importanza.

Il “non-alpinismo” è caratterizzato dalla libertà di non dover piacere a

nessuno e per questo è puro e autentico.

Il “non-alpinismo” non ha

alcuna importanza per il resto del mondo.

Da quanto avevo colto nel nostro primo breve confronto, tu vedi nella

logica degli sponsor un limite quasi imposto all’alpinista (di alto

livello) e di conseguenza la parabola ‘evolutiva’ dell’alpinismo rischia

di assecondare questa direzione. Ci spieghi cosa pensi al riguardo?

Bisogna mettere in chiaro, gli sponsor non hanno nessuna colpa. Il

problema sono gli alpinisti che si orientano su richiesta invece di

essere innovativi. L’alpinismo dovrebbe solo essere importante per noi

stessi, ha valore per chi lo pratica con pura passione e scopo

personale.

L’alpinismo “professionale” ha spesso l’aria del “costruito

per la vendita”, e perde autenticità e naturalezza.

Con questo non

voglio dire che tutti i “professionisti” producono le loro imprese solo

secondo i criteri degli sponsor, c’è sempre l’eccezione che conferma la

regola. Esistono anche i “non-professionisti” che fanno cose

straordinarie che rimangono “sotto il radar” dei media e del pubblico.

A parte tutto questo, se siamo sinceri, vendersi come eroe di montagna è

diventata una cosa quasi ridicola in tempi dove la vita non sembra più

avere valore, dove altri si fanno saltare in aria in nome di dio o di

ideologie.

Ci sono milioni che soffrono la fame e sono in fuga dalla

miseria e dal costante pericolo di essere uccisi.

Come si può ancora

ammirare qualcuno che soffre la crisi del benessere e va in Himalaya per

fare turismo estremo, perfettamente attrezzato, con corde fisse,

assistito da sherpa e accompagnato da tutto il mondo via livestream?

Oggi giorno esistono ancora non-alpinisti che a tuo parere hanno scelto

di muoversi se vogliamo in contro-tendenza? Puoi citarne qualcuno?

Sono tempi difficili, qualsiasi cosa uno inventa diventa presto

tendenza. Chi ha idee e talento particolare rimane per poco da solo,

perché non c’è più quel genere di rispetto che impediva ai mediocri di

seguire chi è avanti.

La poca chiarezza nello stile lo rende facilmente

possibile. Per rispondere alla domanda, se esiste ancora chi si muove in

Contro-tendenza, direi di sì. C’è ancora e ci sarà sempre chi riesce a

vivere senza action camera e social media. Citare dei nomi sarebbe un

controsenso e non nel loro interesse.

L’ultima domanda riguarda ancora te, e torna a qualche anno fa. Ad un

certo punto della tua esperienza – se non sbaglio – hai deciso di

smettere con le pareti, di farla finita con il non-alpinismo per

scendere di quota e dedicarti all’arrampicata sportiva.

Quali sono state

le ragioni alla base di questa scelta? Eri appagato? Avevi forse perso

gli stimoli?

Oppure ti sei accordo che il tuo ideale di non-alpinismo

sarebbe stato irrealizzabile?

Non era una decisione, ma semplicemente un cambio di interesse. Non ho

mai deciso di non fare più vie in montagna, ho solo dato priorità a

quello che mi attirava di più al momento.

Non era una decisione, ma semplicemente un cambio di interesse. Non ho

mai deciso di non fare più vie in montagna, ho solo dato priorità a

quello che mi attirava di più al momento.

Certo, qualcosa aveva anche a che fare con gli stimoli. Sulla Marmolada

mi avevano soffiato diversi progetti, con l’aiuto dell’artificiale e con

l’uso di spit, che io volevo affrontare con uno stile più puro dando il

massimo valore all’arrampicata libera. In quella situazione era facile

trovare più stimoli nell’arrampicata sportiva dove tutti seguivano lo

stesso concetto. Mi piaceva da subito la chiarezza dello stile che in

montagna non era mai esistita e non esiste fino ad oggi. Penso che si

possa dire che il mio ideale non è realizzabile finché gli alpinisti non

si liberano dai concetti tradizionali.

Tu affermi che una delle componenti più importanti nel tuo andar per

pareti è stato il rischio.

Sostieni di aver superato in più occasioni la

linea che comunemente ferma altri arrampicatori.

C’è un episodio in

particolare in cui con il senno di poi pensi di aver davvero osato

troppo? Quando?

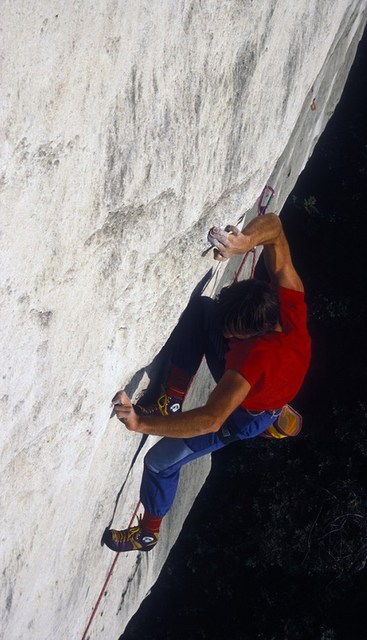

Ho una semplice risposta: partire senza corda per una grande parete

lascia sempre spazio alla possibilità di non tornare a casa vivo! Da

giovane ho arrampicato molto in solitaria e quasi sempre mi sono trovato

in situazioni oltre la “linea”. Le mie solitarie non hanno niente a che

fare con le solitarie in tempi attuali dove il rischio è rigorosamente

calcolato. Non mi sono preparato particolarmente e la gran parte delle

mie solitarie era su vie sconosciute. Sono sempre state azioni

spontanee e le ho sempre considerate una cosa molto personale.

Non ho

mai pensato che potessero interessare a qualcuno oltre che a me stesso.

Emanuele Confortin

Heinz Mariacher: Io, libero di non dover piacere

Alpinismo.it, 20 marzo 2017