Intervista a Giacomo Albiero

a cura di Eugenio Cipriani

E’ una fortuna che chi ha redatto la recente riforma del lavoro e dell’età

pensionabile non fosse un frequentatore del mondo alpinistico vicentino.

Altrimenti prima degli 85 anni la pensione ce la saremmo potuta scordare

tutti. Perché? Semplice: se guardiamo lo standard medio degli Accademici

(ma più in genere degli alpinisti) vicentini over 70, troviamo solo

gente attiva, vivace e con tanta voglia di vivere e di fare.

Di Radin abbiamo già parlato, di altri protagonisti contiamo di farlo a

breve.

Questa volta è di scena Giacomo Albiero, classe 1925, un curriculum

infinito ed un’attività alpinistica interrotta solo da pochi anni.

Compagno di Dolcetta, Campi, Perlotto e tanti altri, Albiero ha

soprattutto legato il proprio nome, come il suo amico Radin, a quello

dell’alpinista vicentino più leggendario ed innovativo della seconda

metà del Novecento: Renato Casarotto.

Questa volta è di scena Giacomo Albiero, classe 1925, un curriculum

infinito ed un’attività alpinistica interrotta solo da pochi anni.

Compagno di Dolcetta, Campi, Perlotto e tanti altri, Albiero ha

soprattutto legato il proprio nome, come il suo amico Radin, a quello

dell’alpinista vicentino più leggendario ed innovativo della seconda

metà del Novecento: Renato Casarotto.

E pure nel caso di Albiero, come per Radin, dietro al binomio spunta la

cifra VII, ovviamente riferita alla scala delle difficoltà UIAA. Al di

là dell’alpinismo, la storia di Albiero è storia di fatica e di lavoro

duro, di rischi mortali e di colpi di fortuna. E di un grande amore:

quello per la montagna.

Il pericolo maggiore Albiero lo corre negli ultimi mesi della Seconda

Guerra Mondiale quando, rifiutatosi di aderire alla Repubblica Sociale,

si ritrova nel bel mezzo di una retata sulle colline di Montecchio, suo

paese natale.

I colpi di fucile che i repubblichini gli sparano addosso, subito dopo

aver ucciso il suo compagno, vengono deviati dal ferro della

mitragliatrice che porta sulle spalle.

Un balzo al di là del crinale,

una disperata corsa a zig zag ed un provvidenziale boschetto consentono

a Giacomo di salvarsi.

Dopo la guerra la ricerca di un lavoro lo spinge in Belgio, in miniera,

vicino alla famigerata Marcinelle.

Un mestiere da incubo, ma lui sopporta stoicamente.

Nel frattempo si consola sposandosi, come si faceva a quei tempi, “per

procura”.

La lontananza da casa però si fa sentire ed alla prima occasione torna a

Montecchio.

Gliela offre suo padre, che decide di vendere un pezzo di terreno ad un

industriale del ferro includendo nel prezzo di vendita anche

l’assunzione del figlio in fonderia.

Giacomo torna quindi a Montecchio ma in fonderia non lavorerà mai.

Il motivo?

“A quei tempi – racconta Giacomo – chi assumeva chiedeva le

referenze non al diretto interessato, ma al parroco. Se andavi bene al

parroco, quindi se eri devoto e praticante, ottenevi il posto.

Altrimenti no. Come è successo a me, che non solo non frequentavo la

parrocchia e non andavo a messa ma, in qualità di ex partigiano, ero

pure in odore di eresia”.

Altri tempi, per fortuna, e situazione impensabile ai nostri giorni. Ma

Albiero ci si è trovato in mezzo e così ha dovuto rimboccarsi le maniche

un’altra volta ed inventarsi un modo per campare.

Con i soldi guadagnati in Belgio, decide di comprare un motocarro Guzzi

e con quello effettuare trasporto di materiali per l’edilizia. L’idea si

rivela vincente.

A questo punto, trovato un lavoro, può dare sfogo alla sua passione:

l’alpinismo.

Ma per raggiungere le montagne occorre un mezzo ed il motocarro non è

certo il più indicato.

Meglio la bicicletta col cambio a tre velocità. Con quella, non solo va

su e giù dalle Piccole Dolomiti ma, emulo di Hermann Buhl, raggiunge da

Montecchio le pendici dell’Ortles e, una volta salitolo, torna a casa.

Pedalando, ovviamente. Ed il tutto in tre giorni.

Ma col passare del tempo la bici non basta più. Ormai Giacomo si muove

disinvoltamente sulle più alte difficoltà in roccia e quindi le vie più

dure delle Dolomiti sono alla sua portata.

Nei primi anni ’70 i suoi abituali compagni di arrampicata si sposano ed

appendono gli scarponi al chiodo.

Giacomo inizia allora a bazzicare la sezione del CAI di Vicenza.

Qui incontra due personaggi che segneranno profondamente la sua carriera

alpinistica: Piero Radin, che gli sarà amico e compagno di cordata da

allora in poi, e Renato Casarotto, a quel tempo agli esordi della sua,

purtroppo breve, ma sfolgorante carriera.

“Quando eravamo assieme la cordata era perfetta. Renato davanti, io e

Piero dietro. Non ci fermava nessuno”.

“Quando eravamo assieme la cordata era perfetta. Renato davanti, io e

Piero dietro. Non ci fermava nessuno”.

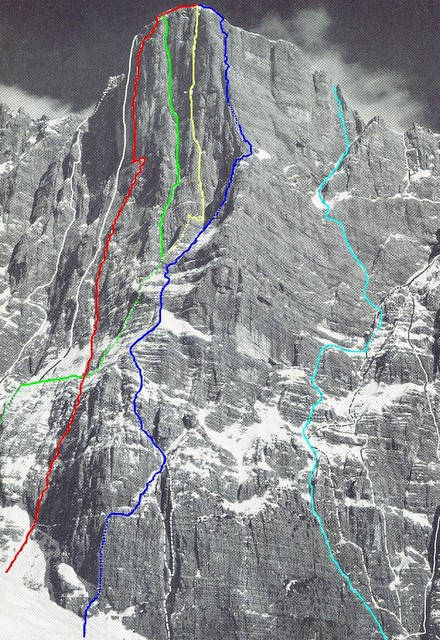

Con Casarotto, Albiero firma due grandi prime in Civetta: la parete

ovest della Cima della Busazza (iniziata anche assieme a Radin ma finita

poi con Giuseppe Cogato come terzo di cordata) e la cosiddetta

“variante” (ma sono oltre 500 metri di via autonoma) di uscita alla via

“Solleder-Lettenbauer”.

“Io considero la variante alla 'Solleder' – dice Albiero - un

altro capolavoro d’arrampicata di Casarotto, purtroppo non valutato come

meriterebbe nonostante la via sbuchi proprio presso la croce di vetta

del Civetta”.

Poi Casarotto si sposta a Bergamo e percorre strade che lo porteranno

sulle montagne di mezzo mondo.

Albiero resta privo di un compagno eccezionale, ma certo non si perde

d’animo.

Negli anni seguenti l’escalation di ripetizioni, un po’ con Radin ed un

po’ con altri compagni, è impressionante e va dalle Dolomiti sino al

Monte Bianco dove, ormai sessantenne, supera (manco a dirlo, con Radin)

nientedimeno che il Pilone centrale, la più alta (di quota) e, per quei

tempi, la più impegnativa scalata delle Alpi.

Arrampica anche da solo e su difficoltà elevate.

Il giorno del suo

cinquantesimo compleanno, ad esempio, affronta la “Solleder-Lettenbauer”

in Civetta, uscendone dopo due giorni.

“Era per festeggiare le mie cinquanta primavere – dice Albiero –

che ricorrevano proprio a cinquant’anni dalla realizzazione di quella

via, avvenuta appunto nel 1925”.

Inoltre mette a segno due importanti nuove ascensioni: sulla nord della

Pala di San Martino, con Franco Perlotto, e sul pilastro sud-est della

Cima dei Lastei, con Giovanni Dolcetta.

Va anche sulle Ande, sullo Shivling (Himalaya indiano) e sull’Annapurna,

dove vive in prima persona il dramma della morte di Luigino Henry che

perde l’equilibrio proprio pochi metri sopra di lui.

“L’ho visto cercare di frenare la caduta con la piccozza –

ricorda Albiero – ma prendeva sempre più velocità sino a quando un

risalto ghiacciato non l’ha scagliato in aria per farlo finire poi in

fondo al ghiacciaio, un migliaio di metri più in basso. Una cosa che non

scorderò mai!”

“Senatore” della marcialonga, vale a dire aver partecipato a ben 35

edizioni senza mai saltarne una, pena la perdita del titolo, Albiero si

dedica oggi alla ricerca di fossili, di cui possiede una collezione

sterminata, ed alla realizzazione di utensili in legno realizzati alla

maniera degli uomini primitivi.

Ma il suo cuore ed i suoi ricordi continuano a vagare fra le montagne,

prima fra tutte la “Grande Civetta”.

QUANDO NON SI POSSONO PIANTARE CHIODI. NEMMENO AD ESPANSIONE

Albiero, protagonista con Casarotto e Cogato della prima ascensione

della parete ovest della Cima Busazza.

E’ la tarda primavera del 1976. Albiero e Casarotto sono reduci da una

salita sulle Dolomiti meridionali, ma non sono stanchi e nemmeno

appagati. Decidono di cambiare zona e puntano al Civetta.

C’è ancora

tanta neve e la loro scelta cade su una parete esposta al sole: la

sud-ovest della Busazza, per la via Gilberti-Castiglioni. Attaccano

verso mezzogiorno e bivaccano a cinquanta metri dalla cima.

Se la

prendono comoda e ad ogni sosta si attardano a sbirciare la parete alla

loro sinistra, dove una lunga fessura incide un’enorme serie pance

grigie. Ne sono affascinati.

Tornati alla base della parete Casarotto

propone di provare a metterci le mani sopra ma Albiero lo dissuade: la

stanchezza inizia a farsi sentire. Optano per una escursione al rifugio

Tissi e lì incontrano Armando Aste, il quale racconta loro del suo

progetto alla ovest della Busazza.

Mossa incauta quella del roveretano

che, evidentemente, non si rende bene conto di chi sono i suoi

interlocutori. Aste conferma bellezza della via e le sue difficoltà

estreme.

Il che equivale a far annusare carne cruda a due leoni

affamati.

Albiero e Casarotto tornano a Vicenza con un chiodo fisso:

scalare per primi quella parete.

Una decina di giorni dopo sono di nuovo

ai piedi della Busazza.

Con loro c’è anche Radin. Salgono veloci per

6-700 metri trovando tracce di passaggio, ma anche segni inequivocabili

di ritirate in doppia.

Sul traverso che porta alla fessura che

rappresenta il passaggio-chiave per vincere la parte finale e più

difficile della parete, trovano una corda fissa e, all’imbocco della

fessura, persino un chiodo a pressione.

Casarotto passa senza problemi e

dice ai compagni di rimuovere corda e chiodo a pressione.

“Se dobbiamo

tornare indietro - obiettano timidamente Albiero e Radin - magari la

corda sulla traversata potrebbe venirci utile!”. Casarotto è irremovibile

e loro non discutono: benché perplessi, eseguono.

Il maltempo però ci

mette lo zampino e devono ritirarsi.

Il maltempo però ci

mette lo zampino e devono ritirarsi.

Il classico “te lo avevamo detto”

serve a poco: con le pive nel sacco devono rifare la traversata in senso

contrario, ma questa volta arrampicando e, per di più, sotto l’acqua.

Poi un’infinità di doppie fino alla base.

Il “leone” Casarotto, dopo

aver non solo annusato ma addirittura azzannato la preda non ha

intenzione alcuna di mollarla. Il fine settimana dopo è di nuovo lì.

Radin, impegnato col lavoro, non può essere della partita.

Al suo posto

c’è un “bocia” di Vicenza, Giuseppe Cogato che, a detta di Albiero, “se

avesse avuto piena coscienza di cosa stava per affrontare, molto

probabilmente avrebbe fatto dietro-front”.

Per tutta la salita, infatti,

ha continuato a ripetere ad Albiero, mentre Casarotto compiva le sue

acrobazie verticali, “Che dici, Giacomo: Renato ci porterà fuori da

qui?”

Obiettivamente, Cogato aveva buone ragioni per preoccuparsi!

Nonostante Casarotto si fosse preparato dei marchingegni per assicurarsi

lungo quella fessura (di fronte alla quale – ricordiamolo - erano

indietreggiati nientedimeno che Armando Aste e Sergio Martini) dovette

superare quei trenta maledetti metri di fessura senza alcuna protezione.

In

primo luogo perché la roccia non accettava nessun tipo di chiodo o cuneo

(oggi, invece, con i friends grandi ci si potrebbe proteggere

adeguatamente) e secondariamente perché non poteva permettersi il lusso

di togliere le mani dalla roccia, nemmeno per pochi istanti.

“Metro dopo

metro e sbuffando come una locomotiva – racconta Albiero –

Renato saliva

con una gamba ed un braccio incastrati nella fessura mentre con l’altro

braccio e l’altra gamba si puntellava alla parete.

La roccia, fratturata

ed a cubetti, si sbriciolava ad ogni suo movimento e ci cadeva addosso.

La tensione era alle stelle. Io e Giuseppe lo guardavamo muti,

affascinati e terrorizzati allo stesso tempo.”

Trenta metri più in alto

Renato trova un provvidenziale scalino di roccia e riesce a fare sosta.

Recupera i due compagni e riparte subito lungo la continuazione della

fessura, ora finalmente solida ma sempre difficilissima. Vera “macchina

da guerra” Renato, lentamente ma inesorabilmente, macina metri e

difficoltà venendo a capo anche della seconda parte della fessura. Le

ore però sono volate via ed è ormai buio.

Casarotto, per sua fortuna,

trova un buon ripiano dove almeno riesce a sedersi, mentre Albiero e

Cogato devono accontentarsi di passare la notte (di dormire non se ne

parla nemmeno) in piedi sullo scalino di roccia, appesi ai chiodi. E’

fine maggio e, per fortuna, il giorno arriva presto.

Rimettersi in moto

non è facile ma la scalata riprende poco dopo l’alba, la cordata si

ricongiunge e la “macchina da guerra” implacabilmente conquista metro

dopo metro il restante tratto di parete.

All’incirca a mezzogiorno del

30 maggio 1976 i tre si stringono la mano sui 2894 metri della Cima

Busazza.

Sotto di loro 900 metri circa di parete di cui trenta di VII e

centinaia di IV, V e V+!

(Nota. La via di Renato Casarotto - Giacomo Albiero - Giuseppe Cogato è

quella segnata in rosso nella foto sopra).

Ad un anno di distanza dall’impresa sullo Spiz

di Lagunaz, Casarotto aveva scritto sulla Busazza un’altra pagina di

storia dell’alpinismo dolomitico.