Avevo letto il libro “La forza della natura” e mi aveva conquistato, non solo perché ben scritto dall’autrice Luisa Mandrino, ma soprattutto perché ne usciva la vita autentica di un alpinista autentico, Franco Miotto, la cui fama mi era conosciuta. Inoltre il titolo dato alla serata era quanto mai intrigante: “Un alpinismo lontano dalle luci della ribalta, ma vicinissimo alla leggenda”.

Quando siamo arrivati nella sala Aurora del Cai Imola, grazie al largo anticipo abbiamo potuto scegliere il posto e non a caso lo abbiamo scelto proprio a fianco dell’impianto di proiezione dove, presumibilmente, si sarebbe posizionato l’oratore. Così, infatti, è stato e questa vicinanza ha aumentato la percezione del personaggio, consentendo quasi di palparne le emozioni, la passione alpinistica, l’entusiasmo nel raccontare le sue imprese.

“Vengo volentieri a fare queste serate nelle vostre terre perché qui mi sento fra gente che in gran parte condivide quella che è stata ed è la mia fede politica”.

Ma lui, figlio di un antifascista inviso al regime, non la ostenta quella fede, tuttavia ne parla con l’orgoglio dell’appartenenza, lui che abituato a forgiarsi i chiodi da roccia da usare nelle sue scalate, a fianco delle iniziali stampigliava una falce con martello.

E racconta, durante la serata, di un amico alpinista che era andato a trovarlo a casa mostrandogli un chiodo da roccia recuperato in parete: “Gò trovà un ciòdo dei polacchi, vàrda …”. (Ho trovato un chiodo dei polacchi, guarda).

E lui senza dire nulla era andato in soffitta a prenderne uno uguale e glielo aveva mostrato.

L’amico sorpreso gli aveva chiesto: “Asto trovà anca tì un ciòdo dei polacchi?” .

E lui aveva risposto, quasi canzonandolo, che quel chiodo era suo, ma quali polacchi, fatto da lui stesso: “No te vede le iniziali del mè nome, e in quanto alla falce e martèlo, vàrda che i polacchi i è tùto forchè comunisti”. (Non vedi le iniziali del mio nome e in quanto alla falce e martello, guarda che i polacchi sono tutto fuorché comunisti).

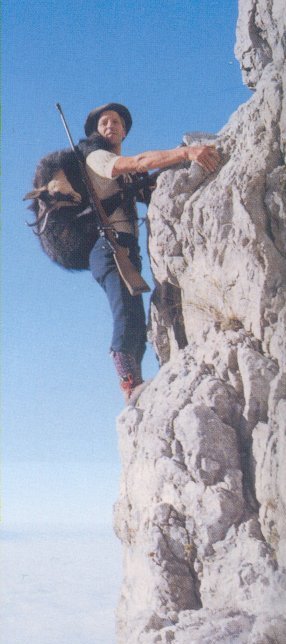

La serata era iniziata con una consistente serie di diapositive che hanno

illustrato quel magnifico percorso di croda, figlio della sua attività di

anni di caccia di frodo, che è il Viàz dei camòrz e dei camorzieri.

Cenge sospese su pareti a strapiombo, ripidi pendii di rocce miste ad erba

(le loppe), passaggi su vuoti da vertigine, forse non troppo difficili

tecnicamente, ma impercorribili senza l’istinto del cacciatore, il piede

fermo dell’alpinista autentico, la saldezza di nervi del montanaro “usà

a caminàr sul vuoto”, consapevole che un piede in fallo vorrebbe

dire una caduta irreparabile.

La serata era iniziata con una consistente serie di diapositive che hanno

illustrato quel magnifico percorso di croda, figlio della sua attività di

anni di caccia di frodo, che è il Viàz dei camòrz e dei camorzieri.

Cenge sospese su pareti a strapiombo, ripidi pendii di rocce miste ad erba

(le loppe), passaggi su vuoti da vertigine, forse non troppo difficili

tecnicamente, ma impercorribili senza l’istinto del cacciatore, il piede

fermo dell’alpinista autentico, la saldezza di nervi del montanaro “usà

a caminàr sul vuoto”, consapevole che un piede in fallo vorrebbe

dire una caduta irreparabile.E così racconta episodi di caccia, di inseguimenti ai camosci, di arrampicate con la preda legata a tracolla, come fosse un pesante zaino, su per pareti impervie per sfuggire a quell’altra caccia di cui avrebbe dovuto essere lui l’ambita preda, quella dei finanzieri e delle guardie forestali: prima cacciatore inseguitore di animali e poi “cacciato” inseguito dagli uomini in divisa, lui che aveva una taglia sulla testa, come bracconiere.

“Su per queste crode ho fatto la mia scuola di alpinismo, quella migliore, quella che mi ha consentito di fare le mie imprese quando ho smesso con la caccia ed ho cominciato a salire le montagne con le corde e tutti gli altri attrezzi per la sicurezza”.

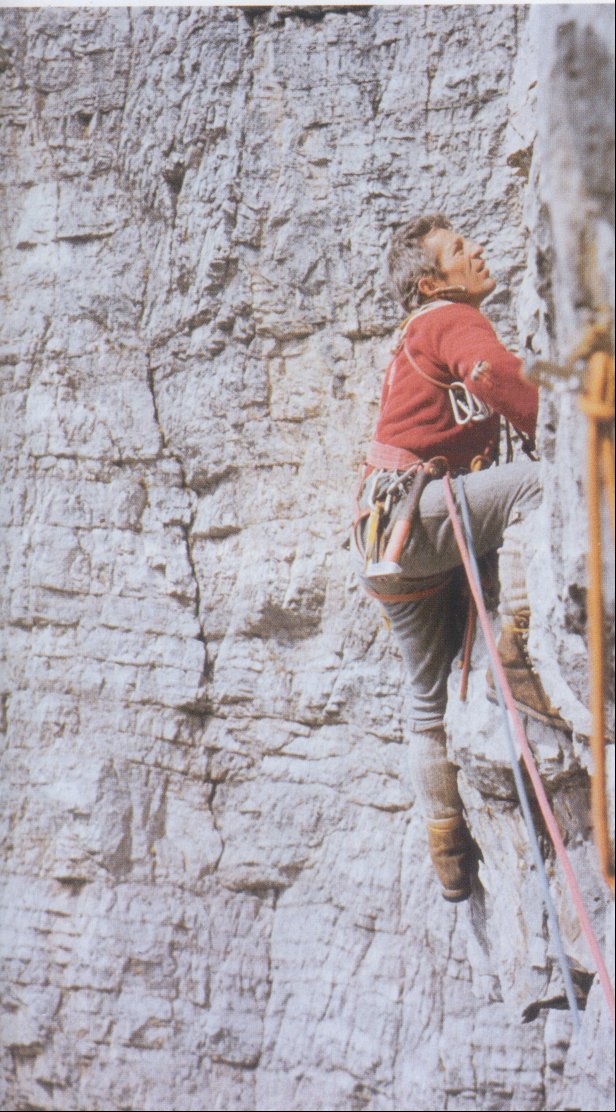

E racconta di come si era avvicinato al mondo dell’arrampicata, scoprendone subito forse il lato peggiore, quello dell’invidia fra gli uomini, della competizione per primeggiare in quella gara, mai dichiarata, a chi fosse il più bravo.

Sì perché, siccome la sua fama era notevole, il suo nome veniva portato all’attenzione degli arrampicatori locali come di quello che, senza corde né chiodi, andava per le montagne salendo pareti che loro non avrebbero mai affrontato senza le attrezzature di protezione.

Per questo ricevette un invito ad andare in palestra di roccia,”così per provare”, ma l’intento era quello di portarlo sulla via più difficile tecnicamente, per vederlo in difficoltà e quindi poterlo mortificare.

"Era venuto a casa mia Riccardo Bee a mettermi in guardia della trappola, ma io non ci avevo dato tanto peso, perché non avevo mica mai fatto niente di male a quelli là”, dice con tranquilla innocenza. Così si era accorto dell’invidia degli uomini, lui che aveva sempre solo inseguito animali selvaggi per farne cibo per la sua famiglia in anni difficili e di scarse risorse economiche. Da quell’episodio emerge la nascita del sodalizio alpinistico con Riccardo Bee, giovane studente di ingegneria, con il quale costituì una delle cordate più forti in assoluto e con il quale salì le montagne più impervie, nascoste e selvagge attorno a Belluno.

“Non sono mai andato in giro ad arrampicare, ma ho preferito sempre andare a scoprire le montagne e le pareti vicine a casa, quelle che avevo visto durante le mie cacce e che, mi ero detto, non salirò mai”. E lancia una frecciata all’alpinismo himalayano nel quale gli alpinisti occidentali sono andati in terre lontane in cerca di fama personale, ostentando possibilità economiche e ricchezza a “gente che viveva di “una dignitosa povertà”, facendo violenza culturale e alla fine lasciando solo un sacco di immondizia”. E lo dice senza retorica, con lo spirito di chi, per i lunghi anni di attività sindacale con tessera C.G.I.L. (e lui ci tiene a sottolinearlo) è sempre stato dalla parte dei più deboli per aiutarli a rivendicare i propri diritti di lavoratori. Sono tanti flash di vita che emergono con naturalezza, magari con la stessa diapositiva ferma sullo schermo per alcuni minuti (roba che se lo fa uno “normale” la gente va via tra l’annoiato e lo schifato) e invece con lui rimane lì, partecipe, ad ascoltare presa dall’entusiasmo del racconto.

E fa vedere immagini delle sue salite più impegnative, di quelle vie che per lunghi anni sono rimaste irripetute perché, nonostante l’evolvere delle tecniche e dei materiali di arrampicata, non era facile trovare una cordata dotata di altrettanta decisione, capacità ed audacia di quella formata da Miotto-Bee. Così viene fuori il racconto della parete del Burel, più volte salita e per vie diverse sempre nuove, anche in inverno, e di quello Spiz di Lagunàz, in Valle di San Lucano, che, corteggiato per anni dalle migliori cordate e dagli alpinisti più forti, ha visto la prima ripetizione soltanto nel 2004, a giusti venticinque anni dall’apertura.

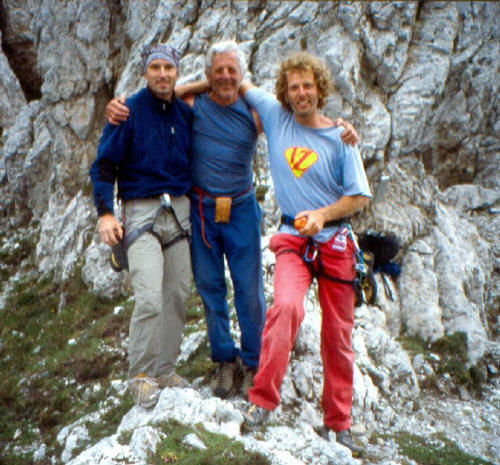

E Miotto parla di Ivo Ferrari e Silvestro Stucchi, di come avessero tentato di ripetere “La via dei Bellunesi” ed avessero rinunciato e lui allora avesse telefonato a Ivo incoraggiandolo a ritentare e fornendogli qualche indicazione sul superamento di quei due tetti che lo avevano fermato ed indotto alla rinuncia.

“Quella ripetizione mi ha reso giustizia, perché siccome non erano passati i più forti alpinisti aveva cominciato a circolare la cattiveria che non era passato nemmeno Franco Miotto con Bee. Così io sono grato a Ivo Ferrari e sono andato in Val di San Lugàn (e lo dice così, all’agordina) a seguire la sua ripetizione, andandogli incontro al ritorno”.

E mostra una diapositiva che lo vede in mezzo ai due ripetitori, tutti e tre sorridenti.

“A Ivo voglio bene come a un figlio – dice – e sono

contento che i giovani continuino quell’alpinismo che abbiamo fatto noi

di un’altra generazione e che ripetano le nostre vie: non sono come

quelli che vogliono essere passati solo loro e addirittura rompevano gli

appigli con il martello per rendere ancora più difficile la vita ai

ripetitori”. E non fa nomi, ma gli scappa un accenno polemico verso

gli Scoiattoli di Cortina che “erano quelli che lo facevano più

spesso”.

“A Ivo voglio bene come a un figlio – dice – e sono

contento che i giovani continuino quell’alpinismo che abbiamo fatto noi

di un’altra generazione e che ripetano le nostre vie: non sono come

quelli che vogliono essere passati solo loro e addirittura rompevano gli

appigli con il martello per rendere ancora più difficile la vita ai

ripetitori”. E non fa nomi, ma gli scappa un accenno polemico verso

gli Scoiattoli di Cortina che “erano quelli che lo facevano più

spesso”.