Aveva la fortuna di:

a) lavorare

b) lavorare a “solo” un’ora e cinquanta minuti da casa.

Doccia, caffelatte, vestitino comodo e tacchi bassi, una botta di trucco e via verso la stazione FS alla quale arrivava con energiche pedalate.

Aveva rinunciato all’uso di biciclette col cambio e iperaccessoriate al quinto furto.

Da allora, pedalava su un catorcio monomarcia di colore imprecisato e dai rumori sinistri.

Per ora il catorcio resisteva agli assalti dei ladri di biciclette, che fanno tanto “neorealismo” solo quando non sei tu, lì, una sera d’inverno, stanco morto dopo un ritorno con la tradotta dei pendolari, a guardare il palo della luce e la catena spezzata che t’implora di riportarla a casa…

Arrivava alla stazione già sudata e, nonostante i nuovi ritrovati della scienza che promettono di preservarci freschi come fiorellini di campo fino al telegiornale delle venti, lei si sentiva già pronta per la seconda doccia della giornata.

Salita sul treno, la situazione di disagio e di sporcizia appiccicosa aumentava: gente in abbondanza eccessivamente vicina, caldo… umido…

Desiderio della terza doccia e la giornata non era nemmeno al fischio d’inizio.

Ogni giorno, cinque la settimana, si risvegliava allo stesso modo.

Non era né infelice né felice.

Galleggiava nel mare delle persone anonime, normali, con dignità e fiducia.

Lavorava in un Fast Food di una grande città. Non serve dire il nome né di uno né dell’altra.

Un non luogo come un Fast Food è uguale ed impersonale, qui come in Micronesia.

Lavoro dietro al banco a servire i clienti, “sales assistant”, che tradotto significa “commessa” ma, in inglese, vuoi mettere?

Luisa trovava ridicoli, inopportuni e invadenti gli usi di lingue straniere in contesti inutili.

Pagatemi il giusto e lasciate pure “commessa” alla voce “mansione”, che va bene così.

Laurea in Scienza della Comunicazione presa a pieni voti con una tesi sul “Ruolo dei media nei conflitti nel nuovo millennio”.

Ora comunicava con i clienti che non la guardavano nemmeno in faccia quando ordinavano un Double Big Burger o un Menù n. 3, large.

Di sorrisi o di “buongiorno” poteva contarne tre o quattro, arrivata alla fine del turno.

Abituati alle faccine colorate da tweettare, la tribù dei Fastfoodiani non era più in grado di mettere in moto i muscoli maxillofacciali per disegnarsi un sorriso vero.

Vabbeh, lei ci aveva fatto caso per i primi tre mesi, poi aveva creato una barriera tra lei e “loro”.

Osservava però, con occhi attenti, le tipologie di persone che entravano nel locale.

Studenti, impiegati in pausa pranzo, qualche turista.

Col turista partiva lo scoramento: sei nel Paese più famoso per cucina, buona tavola e cultura del gusto e tu che fai? Mangi un hamburger da quattro soldi? Ma allora te lo meriti il colesterolo…

C’erano anche tante famiglie con bambini…

E qui partiva il secondo avvilimento: siete già grassi e sfatti voi adulti, così orgogliosi dei vostri adipociti ipertrofici, da non volere che i vostri figli siano da meno?

Extracomunitari di varia provenienza con maggioranza sudamericana: nessun commento in questo caso, ancora poca consapevolezza sulla dieta mediterranea.

Pochi anziani: saggezza della vecchiaia.

Al Fast Food c’era inspiegabilmente uno zoccolo duro di habitué; Luisa li definiva gli accoliti del Conte von Sacher-Masoch.

Tra loro, un anziano, sui 75/80 ben portati.

Era uno dei pochi che salutavano quando entravano e quando uscivano,

prima di voltare le spalle, ecco la differenza.

Era uno dei pochi che salutavano quando entravano e quando uscivano,

prima di voltare le spalle, ecco la differenza.Ordinava sempre un Plain Hamburger e un caffè molto molto lungo (americano, per gli esterofili).

Luisa si accorse di lui poco tempo dopo l’inizio del servizio al locale.

Era un cliente del mezzogiorno, per un paio di volte a settimana.

Com’è nell’ordine della logica, iniziarono a considerarsi con più confidenza.

Arrivato il martedì, lei predisponeva un sorriso per lui... la barriera del “io non sono qui, voi non esistete” non era necessaria per una persona che emanava fierezza e cortesia.

C’erano giorni in cui nel locale non si creava la solita ressa informe e chiassosa.

L’anziano approfittava per scambiare due chiacchiere, aspettando che il suo hamburger cadesse nel vassoio dalla griglia spiovente e che il caffè riempisse il bicchiere di carta.

Matteo era il suo nome.

Abitava in zona, separato ma ormai anche vedovo, teneva a precisare!

La consorte era “con-volata” via secoli addietro, verso un nuovo matrimonio.

Nessun rancore.

Signorina, diceva, si ricordi: “Se ami qualcuno, lascialo libero. Se torna da te, sarà per sempre tuo, altrimenti non lo è mai stato”.

Una figlia, tre nipotini.

Vivevano all’estero, non proprio una comodità per vederli crescere giorno per giorno.

Analizzavano, tra una rotazione del busto e uno squat, quale delle tre avesse trovato il lavoro più sfigato… lei saliva sul gradino più alto.

Aveva un moroso, bello e simpatico, appassionato di moto e motori che lavorava, appunto, come aiuto meccanico. Un po’ lo invidiava: aveva fatto di un suo hobby un lavoro.

Lei non riusciva ad accomunare la scienza della comunicazione ai bidoni di ketchup. Quando si ritrovavano e facevano l’amore, emanavano un afrore singolare: una mistura di patate fritte e grasso di bulloni e viti.

Si volevano bene, stringendo tra le mani progetti a buon mercato.

Matteo raccontava che era un insegnante di lettere e filosofia, in pensione.

Per più di quarantacinque anni aveva cercato di insegnare ciò che diceva Schopenhauer: la filosofia è un’arte e non una scienza.

Pensava a volte di esserci riuscito, con studenti brillanti e inclini all’imparare davvero.

Si era accorto, per deformazione professionale, che la giovane donna aveva proprietà di linguaggio e intelligenza vivida; il Fast Food sarebbe stato per lei solo un fastidioso tronco caduto sul sentiero, da scavalcare per proseguire.

Veniva a mangiare un hamburger non certo per la squisitezza del prodotto, ma per la noia del dover cucinare due volte al giorno con annessi e connessi.

Si regalava il lusso di non dover lavar piatti con un paio di uscite all’unico ristorante che con la sua pensione poteva permettersi.

Le raccontò che aveva trascorso la vita tra libri, famiglia (finché ne ebbe una) e crode.

Crode? Lei non sapeva cosa fossero.

Lui spiegò didascalicamente: “Guglia tipica delle Dolomiti isolata da canaloni a sezione orizzontale triangolare, con pareti nette e spigoli vivi al loro incrocio”.

Si usa chiamare croda qualsiasi parete di roccia (anche se non sarebbe appropriato) e “incrodarsi” è il peggior incubo di un alpinista: quando cioè non si riesce a tornare o a proseguire.

Matteo continuò raccontando che, nei fine settimana, scappava in montagna.

Prima da solo, poi con amici, poi con fidanzata, con moglie, con moglie e figlia, con figlia senza moglie, poi senza figlia… per tornare ad andarci con amici.

Negli ultimi anni da solo, senza amici.

La ruota era ripartita.

Stavano morendo tutti o erano pieni di acciacchi per aver ancora desiderio di faticare.

Iniziava a sentire le bombe cadere sempre più vicine.

Luisa non era mai stata in montagna, nonostante ci abitasse vicina.

Luisa non era mai stata in montagna, nonostante ci abitasse vicina.Lui rimaneva sgomento ogni volta.

Com’è possibile non aver mai visto il mondo da una cima?

Non avere mai avuto la curiosità di visitare un rifugio in alta quota? Un alpeggio? Vedere delle stelle alpine nel loro habitat? Mangiava il suo hamburger e scuoteva la testa.

"Signorina, fossi più giovane la porterei io; le mostrerei ciò che ha attorno a sé, senza bisogno di viaggi all’altro capo del mondo. Ci vada col suo fidanzato, almeno ci provi. Soddisfatta o rimborsata."

E ridevano di gusto.

Luisa sapeva che il fidanzato non era tipo da “mi metto lo zaino e cammino per ore in mezzo al nulla”.

Camminare non era attività motoria che contemplassero al di fuori di un tapis roulant. Era arrivata fino a ventotto anni senza aver mai visto uno scarpone.

C’erano tante cose che avrebbe voluto fare e luoghi che avrebbe desiderato visitare prima di scapicollarsi su un sentiero.

Non poteva apparire scortese con il Signor Matteo, quindi abbozzava e cercava di sviare l’argomento.

Un giorno di “ponte”, in cui la città si spopola e resta in balìa di chi può permettersi, per ristrettezze economiche o mentali, solo due passi al parco o al centro commerciale, Luisa era dietro al banco.

Vide entrare il vecchio professore con un’espressione sofferente e con una busta in mano.

Dopo i saluti e l’ordinazione inutile, perché sempre identica, Matteo le porse la busta che conteneva un paio di fotografie.

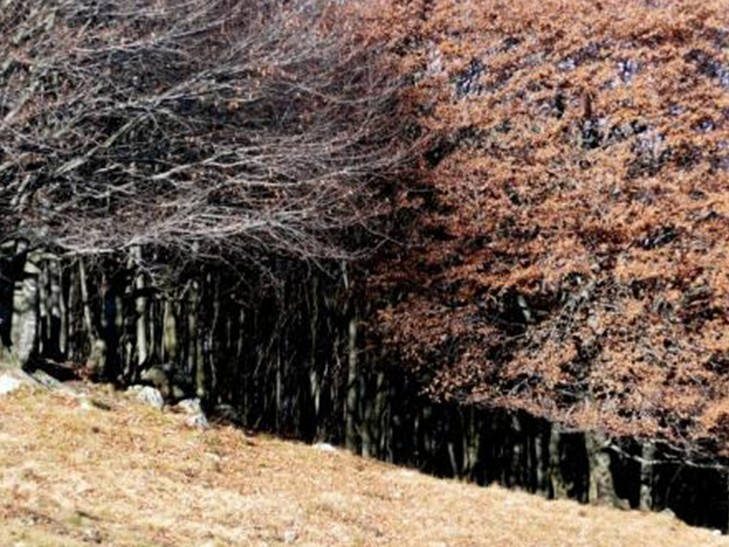

Lo ritraevano in mezzo ad una specie di canale pieno di sassi, parve a Luisa.

La prima era stata scattata almeno trent' anni prima.

Nel secondo scatto il luogo sembrava sempre lo stesso, ma il professore era solo una decina di anni più giovane.

Lei chiese spiegazioni.

Matteo andò a sedersi, al tavolino d’angolo, e fece cenno a Luisa di avvicinarsi.

Sì, poteva permetterselo; c’erano solo sparuti clienti e la sua collega l’avrebbe sostituita per dieci minuti.

Pausa e un caffè molto molto lungo (americano, sempre per i soliti esterofili) per due!

Matteo non era in salute, faticava a terminare il panino.

Scansò il vassoio e attese che Luisa si sedesse vicino a lui.

Spiegò che era caduto la sera prima, banalmente, proprio come un vecchio malfermo, sul ballatoio di casa.

Nulla di così grave, ma aveva dolori persistenti, non si sentiva del suo solito umore, aveva mal di testa.

Avrebbe desiderato andare a fare una sgambata sulla Grigna, durante il “ponte”, ma aveva rinunciato… con filosofia.

Così, mentre pensava che lei avrebbe gradito passeggiare in quel bel bosco, che da Balisio sale verso il Pialeràl, aveva deciso di trascorrere la mattinata da recluso cittadino scartabellando tra vecchie fotografie, del tempo analogico che fu.

Aveva salito tante belle montagne, percorso vie alpinistiche di tutto rispetto, frequentato le Alpi da Est a Ovest.

Ogni scatto era un ricordo importante, non ancora offuscato dalla perdita di memoria, di cui era terrorizzato.

L’uomo è ciò che è stato, che ha vissuto.

La sua vita è uno zaino pieno di ricordi, emozioni, fallimenti e vittorie, amori e lutti.

Se lo zaino si svuota, si trascina sulle spalle un fardello senz’anima…

Piuttosto che perdere i ricordi di tutta la sua esistenza, che lo avevano portato fin lì, ad essere ciò che era, avrebbe preferito buttarsi giù dal Campanil Basso, con lo zaino.

C’era solo una cima che, nonostante svariati tentativi, non lo aveva mai accolto.

Parlandone scuoteva il capo e stringeva i pugni.

Aveva provato ben tre volte poi, per sua scaramanzia personale, aveva soprasseduto.

Non si può piacere a tutti, spiegava.

Bisogna anche accettare un due di picche e tornare sui propri passi.

Se per tre volte quel monte mi rifiuta, significa che non gli sono gradito.

Ringrazio per la pazienza accordatami, ma passo ad altro.

Questo raccontava a Luisa.

Lei cercava di mostrare empatia, ma non riusciva ad entrare in emozioni così private.

La sua scienza della comunicazione non l’aiutava.

In mezzo ad un Fast Food, con la diffusione che gracchiava musichette per orecchie scarse, con la gente che sembrava di plastica, quel vecchio che mostrava due fotografie in mezzo a dei massi era l’immagine di un universo parallelo nel quale lei non riusciva ad entrare.