Tutto

cominciò in modo quasi rocambolesco.

Era da tempo che si pensava di fare un viaggio sul Po.

Vanni avrebbe preferito farlo in Lambretta ed andare verso il Monviso.

Io, che non avevo la moto, ma che avevo un papà pescatore con una

piccola barchetta a motore, decisi che il primo viaggio sul Po lo avrei

fatto seguendo la corrente verso il Delta.

Con un paio di amici che condividevano con me, sia il desiderio del

viaggio, sia il gusto dell’avventura mi organizzai per rendere fattibile

il progetto.

Mio

padre, da buon pescatore, fu entusiasta di vedermi prendere finalmente

dimestichezza con il fiume.

A me, personalmente, non è mai piaciuto pescare e questo forse gli ha

sempre provocato un certo dispiacere, non sopportavo di stare lì fermo e

immobile sulla riva del fiume ad aspettare che qualche pesce abboccasse.

Forse, pensò mio padre, che questa era una buona occasione, il primo

approccio capace di contagiarmi la sua passione per i fiumi e, perché

no, anche per la pesca.

Ma le mie esperienze da adolescente con Lui lungo i canali non erano

state capaci di appassionarmi alla pesca, l’unica cosa che mi piaceva di

quelle escursioni era il contatto con il fiume e con la natura in

generale.

Avevo

poco più di 18 anni ed anche se non potevo considerarmi adulto, mio

padre, preso dall’entusiasmo, aderì alla iniziativa di affidarmi la sua

barchetta in vetroresina con motore di 4 cavalli, lunga circa tre metri

e che poteva portare 3/4 persone. Noi eravamo in tre, Io, il BB ed il

Dotto, loro erano più grandi di me e questo fu il motivo che indusse mio

padre a fugare tutti i dubbi.

Il

periodo scelto per il viaggio era ovviamente quello estivo a cavallo del

ferragosto, quando il fiume è quasi in secca e non c’è pericolo per la

navigazione da diporto, mentre quella commerciale è assente per motivi

di navigabilità. Caricammo la barca sul portapacchi dell’auto di mio

padre, caricammo anche la tenda ed i sacchi a pelo, la tanica per la

miscela di riserva ed il serbatoio, il motore fuoribordo ed i giubbotti

di salvataggio (condizione indispensabile posta da mio padre e senza i

quali non ci avrebbe fatto partire).

Il

periodo scelto per il viaggio era ovviamente quello estivo a cavallo del

ferragosto, quando il fiume è quasi in secca e non c’è pericolo per la

navigazione da diporto, mentre quella commerciale è assente per motivi

di navigabilità. Caricammo la barca sul portapacchi dell’auto di mio

padre, caricammo anche la tenda ed i sacchi a pelo, la tanica per la

miscela di riserva ed il serbatoio, il motore fuoribordo ed i giubbotti

di salvataggio (condizione indispensabile posta da mio padre e senza i

quali non ci avrebbe fatto partire).

Caricammo anche un contenitore frigo per i viveri ed i beveraggi.

Era così alta l’eccitazione da parte di tutti che nessuno controllò se

la barca era stata fissata sul tettuccio.

Anzi la cosa buffa fu che la barca era stata fissata, ma non era stato

stretto il portapacchi sull’auto.

La conseguenza quasi inevitabile fu che all’incrocio tra Via Ripagrande

e Corso Isonzo, a causa di una leggera frenata, il portapacchi si

staccò, scivolò sul cofano anteriore dell’auto e continuò sull’asfalto

per alcuni metri tra lo stupore di mio padre e di alcuni passanti sulle

strisce pedonali.

Per fortuna il portapacchi aveva attutito il colpo e la barca in

vetroresina non aveva subito danni (infatti, la vetroresina è così

fragile che sarebbe bastato pochissimo ad incrinarla).

Con un po’ di vergogna da parte mia e di imbarazzo da parte di mio padre

e dei miei amici rimettemmo le cose a posto, stringemmo il portapacchi

per bene alla vettura e ripartimmo per Pontelagoscuro, quasi indenni.

Quasi indenni, in realtà chi subì danni fu l’auto di mio padre che da

allora, fino a quando non la cambiò, portò sul cofano i segni e le

ammaccature provocate dal portapacchi.

A

Pontelagoscuro, circa sotto il ponte ferroviario, era possibile

avvicinarsi alla riva con l’auto e mettere a mollo la barca. C’eravamo

portati dietro anche un piccolo gommone ed alcune cime, così potevamo

essere più liberi di muoverci sulla barca, con tutto il carico, a parte

il serbatoio per la miscela, che poteva stare sul gommone al traino.

Composto il convoglio, verificata la stabilità del carico ed indossati i

giubbotti di salvataggio prendemmo il largo sotto lo sguardo emozionato

di mio padre.

A

Pontelagoscuro, circa sotto il ponte ferroviario, era possibile

avvicinarsi alla riva con l’auto e mettere a mollo la barca. C’eravamo

portati dietro anche un piccolo gommone ed alcune cime, così potevamo

essere più liberi di muoverci sulla barca, con tutto il carico, a parte

il serbatoio per la miscela, che poteva stare sul gommone al traino.

Composto il convoglio, verificata la stabilità del carico ed indossati i

giubbotti di salvataggio prendemmo il largo sotto lo sguardo emozionato

di mio padre.

Ci allontanammo dalla riva per cercare il filo tenue della corrente che

aiutava la spinta del piccolo motore a scoppio e ci faceva raggiungere i

12 km /ora circa. La velocità era stimata dal Dotto che, iscritto alla

facoltà di Fisica, l’aveva calcolata misurando con strane formule

matematiche il tempo che intercorreva tra un campanile e l’altro dei

paesi che si affacciano sul Po conoscendone all’incirca la reciproca

distanza chilometrica sulla strada.

Una delle cose singolari che ricordo di quelle prime ore di viaggio

(eravamo partiti subito dopo pranzo) era che dal letto del fiume al

centro dall’alveo, che è molto, ma molto più basso dell’argine, si

riusciva a mala a pena a vedere la punta dei campanili delle chiese dei

paesi che si affacciano sulle rive.

Alla nostra destra comparve, dopo un po’ di tempo di navigazione, il

campanile della Zocca.

Lo cominciammo a vedere da lontano che si avvicinava lentamente poi

finalmente quando eravamo sicuri di averlo superato, girando lo sguardo

in dietro, il campanile era ancora lì, a due passi.

Per fortuna alla Zocca il fiume fa una grande ansa ed il campanile

scomparve quasi subito dietro i pioppeti, ma questa sensazione di

lentezza nel tratto tra Guarda Veneta e Serravalle ci accompagnò

costantemente.

All’ansa della Zocca prima di vedere il ponte di barche di Polesella il

motore ebbe un sussulto.

Eravamo nel bel mezzo del fiume, ma il motore toccava il fondo.

C’era una grande secca 20-30 cm. sotto il pelo dell’acqua.

Dopo un paio di tentativi di fare andare il motore (l’elica inclinata

non prendeva e usciva dall’acqua rischiando di farci grippare il motore

per assenza di raffreddamento), presi la decisione di trascinare il

convoglio.

Mi tolsi le tennis e le calze e scesi nell’acqua. L’acqua tiepida mi

arrivava al polpaccio ed era insolitamente trasparente (non so se

pulita, ma trasparente di sicuro).

Si vedeva il fondo sabbioso modellato dalla corrente in infinite piccole

crestine ondulate.

Mi sarebbe piaciuto moltissimo vedermi dall’argine in quella situazione

paradossale.

Ero lì che trascinavo con una cima la barca con sopra i miei amici

seduti comodamente e con al traino un piccolo gommone. Da lontano

l’impressione sarebbe stata quella di uno che camminando sull’acqua,

come un profetico salvatore, portava aiuto a due piccole barchette in

balia del grande fiume.

Dopo qualche centinaio di metri passato a girovagare su quel velo

d’acqua, individuai il letto principale.

Non era più largo di qualche decina di metri anche se da lontano il

fiume sembrava molto più grande.

In quel punto l’acqua cominciò a salirmi rapidamente prima al ginocchio

poi alla coscia e lì decisi di risalire in barca, anche perché il motore

con quella profondità poteva essere rimesso in moto.

Già si intravedeva il ponte di barche ed allora mi venne un dubbio.

Come faremo a passare?

Come faremo a passare?

Mi ricordavo di averlo passato tante volte con mio padre in auto e mi

ricordavo che al passare di una petroliera il traffico veniva fermato e

con alcune elaborate manovre venivano staccate due o tre chiatte

centrali del ponte e spostate a lato delle altre per permettere il

transito dei natanti nel varco così creato.

Chissà quanto sarebbe costato quel pedaggio alle barche visto che anche

le auto sopra ne dovevano pagare uno.

Per fortuna nell’avvicinarsi al ponte mi accorsi che le piccole

imbarcazioni da diporto, come la nostra potevano passare sotto il ponte

tra due chiatte più alte presso la riva.

Passati indenni (senza pagare pedaggio) il ponte di Polesella e superati

i paesi di Guarda Veneta e Guarda Ferrarese il fiume corre quasi

rettilineo fino a Serravalle.

Fu il tratto più noioso del viaggio, il paesaggio in questo tratto non

cambia mai, sponde alte, golene strette, filari di pioppi e campanili di

paesi rivieraschi. Non si vede altro.

Non c’erano secche o spiaggette, non c’erano anse tortuose o boschi

golenali (quasi naturali) come nel primo pezzo fino a Guarda. Per

fortuna la corrente del fiume è un po’ più veloce, perché l’alveo è più

stretto e più profondo, cosicché quel tratto lo superammo in poco più di

un’ora.

Si stava facendo tardi e decidemmo di fermarci nell’enorme

spiaggia che si forma dove il Po di Goro si stacca dal Po di Maestra nei

pressi di S. Maria in Punta.

Approdammo e tirammo la barca in secca per bene. Scaricammo tutto il

bagaglio dal gommone e cominciammo a montare la tenda sulla spiaggia il

più lontano possibile dalle sponde alberate piene di zanzare.

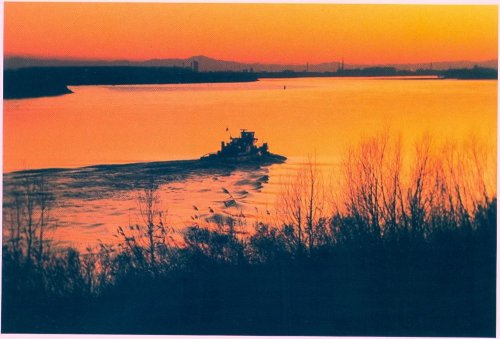

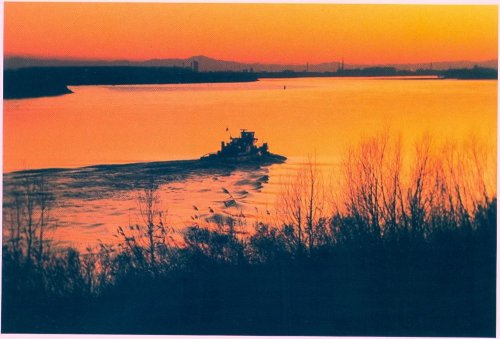

Accendere un fuoco su di una spiaggia del Po è una delle cose più facili

del mondo. La legna secca non manca, tronchi e rami secchi abbondano

ovunque. Facemmo un grande falò mentre il sole stava tramontando dietro

l’argine Veneto. Il calore ed un po’ di fumo tennero lontane, per un

po’, le micidiali zanzare del delta e così riuscimmo ad arrostire alcune

salsicce che mio padre aveva selezionato appositamente per l’occasione.

Bevemmo birra e ci raccontammo le reciproche sensazioni della giornata.

Non nego che una delle cose indimenticabili di quella giornata fu

l’incidente con la barca che scivola sul cofano dell’auto di mio padre.

Era stata una cosa troppo buffa per passare inosservata.

L’altro evento importante fu quello della secca di Polesella per il

resto, a parte qualche pesce intravisto sotto il pelo dell’acqua e

qualche raro uccello palustre, le emozioni furono le stesse.

L’altro evento importante fu quello della secca di Polesella per il

resto, a parte qualche pesce intravisto sotto il pelo dell’acqua e

qualche raro uccello palustre, le emozioni furono le stesse.

Del resto la velocità della barca era stata così bassa e la potenza del

motore così modesta che non si poteva pretendere di passare velocemente

il tratto meno interessante o forse più monotono del fiume.

Il buio si era fatto pesto, qui dentro il cuore del fiume lontano dai

paesi non c’è riflesso delle luci artificiali dei paesi rivieraschi, c’è

solo la luce riflessa dal cielo e quando il cielo è sereno, brillano

solo le stelle sullo sfondo quasi nero. E’ come essere in altomare,

l’acqua del fiume diventa nera, il bosco diventa nero e si intravede

solo il blu scuro del cielo sopra gli argini neri come la pece.

L’unica luce che rischiarava il nostro angolo di spiaggia era quella del

falò che si stava esaurendo. Non era tardissimo, ma era già buio. “Come

si accorciano in fretta le giornate a ferragosto” pensai.

Decidemmo di andare a dormire, prima però ci allontanammo dalla luce del

falò, ciascuno in una direzione diversa, per fare i nostri bisogni. Io

mi avvicinai, non senza soggezione al bosco.

Era talmente scuro che vedevo solo la sabbia biancastra dove mettevo i

piedi. All’improvviso nel sottobosco si accesero migliaia di lucine

intermittenti.

Da lontano era impossibile vederle, ma avvicinandosi alla boscaglia

comparivano le lucciole.

Non ne avevo mai viste così tante.

Certo, qualche volta nel sottomura nelle calde notti d’estate si

riusciva anche a vederne qualcuna, ma queste erano molto più fitte.

Tornai indietro lentamente cercando di ripercorrere i miei passi guidato

dalla luce rossastra che il falò rifletteva sulla tenda.

Poi mi avvicinai all’acqua, la corrente era così tenue che gorgogliava

appena.

Non come durante le piene, quando si correva a Pontelagoscuro a vedere e

a “sentire” il Fiume.

Le piene autunnali, quelle sì che facevano impressione.

Oltre ai tronchi trascinati dalla corrente ed alla schiuma color

caffelatte, quello che faceva più impressione era il rumore sotto e

contro i piloni del ponte stradale.

Un rumore cupo, sordo un brontolio continuo senza tregua, un ruggito

sommesso che incuteva timore.

Ora il Fiume era calmo quasi come uno stagno.

Mi sciacquai le mani e me le asciugai per bene prima di raggiungere i

miei amici davanti alla tenda.

Spegnemmo il fuoco con un po’ di sabbia e ci coricammo chiudendo per

bene la cerniera della tenda perché le zanzare ci stavano già assalendo.

L’effetto zampirone del falò aveva perso la sua funzione.

Ci stavamo già addormentando quando sentimmo in lontananza il canto di

un usignolo.

Proveniva dal fitto della boscaglia sul lato ferrarese. Era melodioso e

si perdeva come un eco, pian piano rimbalzando da un albero all’altro.

Quasi contemporaneamente dal versante dell’isola di Ariano rispose un

altro usignolo e così il duetto continuò per molto tempo, fino a quando

non mi addormentai.

Improvvisamente fui scosso. Era stato il BB che mi aveva svegliato di

colpo, forse stavo russando, pensai. No, mi aveva svegliato perché

sentiva dei passi attorno alla tenda.

Sebbene più grande di me, pensai sorridendo, aveva ancora paura

dell’uomo nero. Poi sentii anch’io i passi e mi venne un brivido dietro

la schiena. Chi poteva essere a quell’ora, in piena notte su quella

spiaggia desolata?

Sentimmo borbottare ed anche imprecare, forse erano bracconieri oppure

pirati del fiume?

Come nelle avventure sul Mississippi di Tom Sawyer, Huck Finn e Becky

Thatcher mi ricordai del loro incontro con i terribili pirati del fiume.

Non senza timore alzai la lampo e vidi delle ombre che passavano in fila

indiana a 5-6 metri dalla tenda. Poi riconobbi, come nelle ombre cinesi,

una sagoma inconfondibile.

"Sono pescatori" - bisbigliai al BB ed al Dotto che si era appena

svegliato.

Con un sospiro di sollievo ci riaccucciammo cercando di riprendere

sonno.

Io a dire il vero feci un po’ fatica, ma sicuramente mi riaddormentai

perché, quando aprii gli occhi, era già giorno.

In campeggio d’estate ci si sveglia sempre molto presto. Appena il sole

scalda la tenda è impossibile rimanervi dentro. Noi poi eravamo molto

eccitati per via dell’avventura che ci stava aspettando.

Dopo una frugale colazione a base di tè freddo e biscotti, smontammo la

tenda e preparammo il convoglio.

Non sapevamo l’ora perché nessuno di noi, per paura di bagnarlo, si era

portato dietro l’orologio. Comunque erano certamente già le otto, lungo

gli argini si vedeva un certo movimento completamente assente durante

tutta la notte.

Eravamo

già sul ramo del Po di Goro e velocemente abbandonammo il ramo

principale, che piegava verso Nord in direzione di Venezia. All’inizio

il Po di Goro forma meandri consecutivi molto stretti ed è impossibile

vedere più avanti di 100-200 metri, inoltre è molto più stretto al

punto che le fronde degli alberi, sulle due sponde, quasi si toccano

formando un tunnel verde.

Eravamo

già sul ramo del Po di Goro e velocemente abbandonammo il ramo

principale, che piegava verso Nord in direzione di Venezia. All’inizio

il Po di Goro forma meandri consecutivi molto stretti ed è impossibile

vedere più avanti di 100-200 metri, inoltre è molto più stretto al

punto che le fronde degli alberi, sulle due sponde, quasi si toccano

formando un tunnel verde.

La vegetazione non è solo formata da pioppi piantati in modo regolare,

le golene qui sono molto strette e la vegetazione è quasi del tutto

spontanea, ci sono piante rampicanti simili a liane che avvolgono gli

alberi più alti e poi cadono formando quinte verdi mosse dal vento.

La nostra fantasia sì scatenò. Ci sembrava di essere su di un ramo

secondario del Rio delle Amazzoni.

Come novelli Indiana Jones a caccia dei tesori delle città Inca

scomparse, ci mancavano solo i coccodrilli e le scimmie, anche se certi

tronchi abbandonati dalla corrente sulle spiaggette, potevano essere

credibili come coccodrilli sonnacchiosi. Non si vedevano piranha, ma

l’acqua era incredibilmente limpida perché la corrente era lenta e non

in grado di trasportare il limo o di smuovere la sabbia. Si poteva

vedere il fondo circa un paio di metri sotto la chiglia.

Le anse molto strette ci facevano scoprire paesaggi meravigliosi ad ogni

cambiamento di direzione.

All’altezza di Ariano Polesine, dietro l’ennesima curva, comparve una

strana imbarcazione.

Era una sorta di grande gommone, come quelli che usano gli incursori

della Marina Militare.

Era lunga una decina di metri e formata da due cilindri paralleli di

circa un metro di diametro.

A cavalcioni c’erano circa una dozzina di ragazzi che pagaiavano

lentamente.

Erano quasi tutti a petto nudo e con delle bermuda colorate, in testa

avevano dei fazzoletti legati a guisa dei pirati. Sicuramente indigeni

della bassa avevano facce poco raccomandabili, ma non sembravano

interessati ad abbordarci.

Il nostro convoglio, anche se era più veloce poteva essere raggiunto da

loro con qualche pagaiata più svelta. Rispetto a noi erano anche più in

alto, cosicché sorpassandoli ci sentimmo in tutti i sensi inferiori.

Evitammo di guardarli negli occhi per evitare che questo fosse preso

come una sorta di sfida.

I nativi non si sa mai come reagiscono a certe provocazioni.

Pian piano li lasciammo indietro e alla curva successiva non li vedemmo

più. Tirammo un sospiro di sollievo.

Quante volte c’era capitato, andando a ballare al mare, di assistere a

risse, per futili motivi, tra abitanti del delta ed i forestieri. I

nativi non amano intromissioni nel loro territorio.

Per fortuna l’ambiente era così bello che ci dimenticammo presto

dell’episodio.

Tra la vegetazione comparvero all’improvviso le torri del Castello della

Mesola, si vedevano solo i merli delle torri, ma la sensazione fu

bellissima. La navigazione continuò tranquilla ed il fiume cominciò a

distendersi, i meandri divennero anse e le anse curve amplissime, prima

a destra poi a sinistra.

In certi punti il Fiume si sdoppiava e noi eravamo incerti su quale ramo

prendere.

Per sicurezza seguimmo sempre il ramo con più acqua per evitare

insabbiamenti.

La vegetazione stava progressivamente cambiando da altofusto a canneto e

si cominciava a sentire l’odore salmastro del mare portato dal vento.

Sfiorammo Goro ed a Gorino scomparvero completamente gli alberi d’altofusto.

La vegetazione stava progressivamente cambiando da altofusto a canneto e

si cominciava a sentire l’odore salmastro del mare portato dal vento.

Sfiorammo Goro ed a Gorino scomparvero completamente gli alberi d’altofusto.

I canneti comunque erano così rigogliosi che ci impedivano di vedere

l’argine. Stavamo entrando nella foce. Costeggiammo la riva destra senza

entrare nei labirintici canalini che ogni tanto si aprivano tra i

canneti.

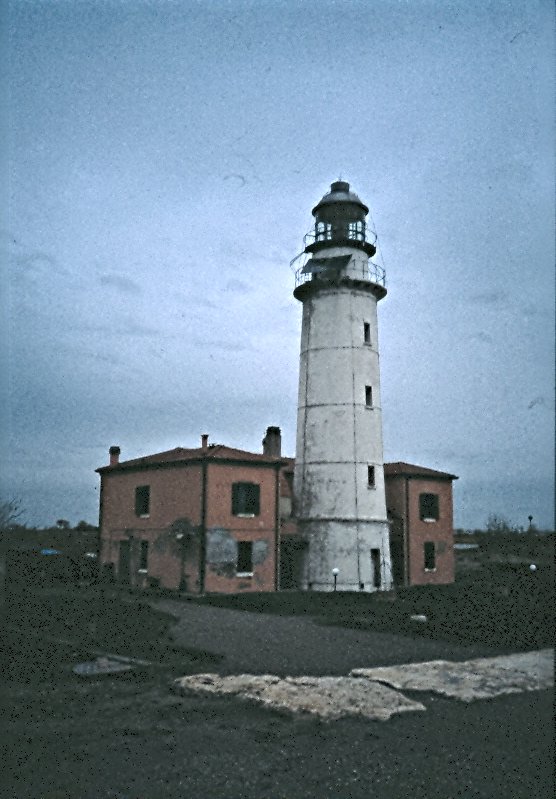

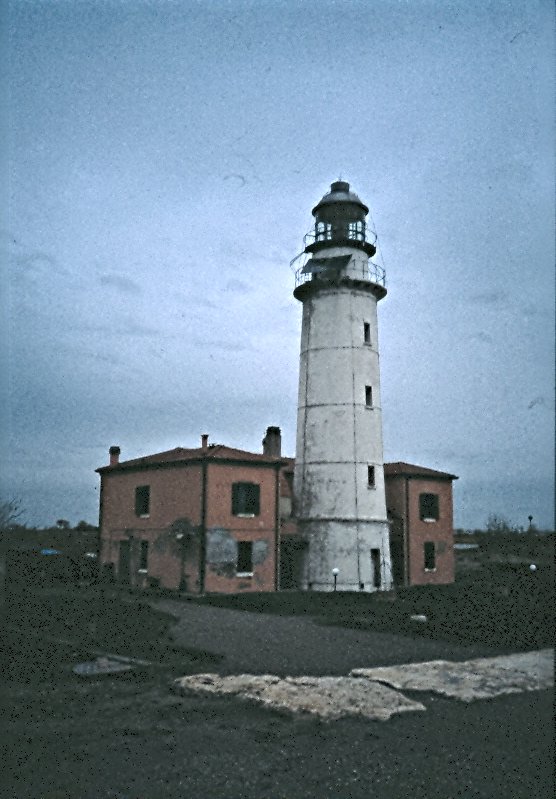

Passammo al fianco della vecchia lanterna ed improvvisamente comparve il

bianco faro di Goro.

Qui la corrente del fiume era inesistente sopraffatta ormai dalla

marea.

Si alzavano onde intermittenti e cominciammo a sballottare. Anche una

leggera brezza di mare era contraria alla nostra navigazione al punto

che la velocità calò fino a 5-6 Km l’ora.

Per fortuna eravamo quasi arrivati al “Lido Faro” perché cominciammo a

provare, tutti, un po' di nausea. Approdammo sulla spiaggia di fronte al

faro, davanti a noi l’Isola dell’Amore oltre la quale c’era il mare

aperto di un blu più intenso.

Lì

c’ero già stato con mio padre a pescare i cefali, forse l’unica volta

che mi ero divertito a pescare, anche perché i cefali sono una preda

facilissima. Vivono in branco, mi spiegò mio padre, e quando un branco

segue una preda, tutti seguono la preda, ma se la preda sono una serie

di ami loro non lo sanno ed abboccano in due o tre per volta.

Del resto avrà pure un senso il proverbio che dice “T’jé propria ‘n

zevull”.

Avevamo una fame bestia, per fortuna il faro d’estate funziona anche

come ristorante.

Ci precipitammo dentro ed ordinammo pesce ai ferri. Ci portarono un

meraviglioso rombo che il cameriere pulì togliendogli la testa e la

spina dorsale. Fece tre porzioni di polpa bianca e spessa come una

bistecca e ce le porse augurandoci buon appetito. Annaffiammo il tutto

con vino bianco della casa. Ricordo ancora il prezzo, 3.000 lire, e non

saprei dire, ora, se fu tanto o poco, ma non dimenticherò facilmente

quella cena.

Uscimmo che il cielo era ancora chiaro, il tramonto lo avevamo visto

dalla sala da pranzo del ristorante che è al primo piano del faro. Da lì

si poteva vedere tutta la Sacca di Goro con migliaia di piccoli isolotti

emersi dalla bassa marea e immersi nella luce infuocata riflessa dal

sole al tramonto.

Uscimmo che il cielo era ancora chiaro, il tramonto lo avevamo visto

dalla sala da pranzo del ristorante che è al primo piano del faro. Da lì

si poteva vedere tutta la Sacca di Goro con migliaia di piccoli isolotti

emersi dalla bassa marea e immersi nella luce infuocata riflessa dal

sole al tramonto.

Piantammo la tenda a ridosso di una duna. Tirava una leggera brezza di

mare che dopo un po' mutò in Garbino (vento sostenuto proveniente da

Sud-Est). E come dice il proverbio “Vento di Garbino il temporale è qui

vicino”, ci aspettammo da un momento all’altro uno scroscio. Per fortuna

non venne una goccia, ma dovemmo uscire più di una volta a rinforzare i

picchetti che tendevano a sfilarsi dalla sabbia.

Un vantaggio evidente il vento lo provocò, non si vide volare una

zanzara.

Il mare increspato dal vento continuò a rumoreggiare tutta la notte

rovesciando onde di 70-80 centimetri sulla spiaggia e questo c’impedì di

dormire sereni.

Prima di entrare nella tenda per ripararci dalla sabbia sollevata dal

vento guardammo il mare. Era pieno di puntini luminosi, erano le flotte

dei pescherecci di Goro e di Gorino che uscivano in mare aperto.

Il cielo era più torbido della sera precedente, probabilmente da qualche

parte c’era un temporale in corso ed anche se non si vedevano lampi si

sentiva nell’aria l’odore della pioggia.

Il faro in funzione rischiarava la zona ad intermittenza.

All’alba eravamo già svegli, il vento era calato ed anche il mare si era

placato.

Non c’era un sole limpido, anzi una cappa di foschia calda e opprimente

ci avvolse.

Come prima cosa mi misi il costume e mi buttai in acqua per svegliarmi e

ravvivare i muscoli intorpiditi dalla brutta nottata. L’acqua al Lido

Faro non è salatissima, è mista, infatti qui il mare e fiume si

mescolano ad intermittenza con le maree, però è bella e sembra più

pulita di quella dei Lidi Comacchiesi.

Smontammo la tenda ed andammo a fare colazione al Bar del Faro.

Centinaia di gabbiani camminavano sulla battigia in cerca di piccoli

crostacei moribondi gettati sulla spiaggia dalla mareggiata notturna.

Facevano un baccano incredibile e si contendevano in più di uno lo

stesso boccone.

Eravamo stracciati, due notti così ci avevano fiaccato, ci guardammo in

faccia e capimmo al volo che la nostra avventura poteva finiva lì.

La prossima notte l’avremmo dormita nel nostro letto.

Ritornammo a Gorino e dalla cabina telefonica davanti al porticciolo dei

pescatori, chiamai mio padre chiedendogli se poteva venirci a prendere

con la macchina. Dopo un paio di ore passate a girovagare tra le reti e

le nasse accatastate sulle banchine del porticciolo, arrivò mio padre.

Caricammo la barca sull’auto e partimmo per Ferrara. Eravamo stanchi

morti il Dotto si addormentò quasi subito ed il BB rimase in silenzio,

solo io rispondevo con parsimonia alle domande di mio padre.

Terminò cosi la nostra avventura sul fiume con tanti piccoli dettagli

indimenticabili.

Il

periodo scelto per il viaggio era ovviamente quello estivo a cavallo del

ferragosto, quando il fiume è quasi in secca e non c’è pericolo per la

navigazione da diporto, mentre quella commerciale è assente per motivi

di navigabilità. Caricammo la barca sul portapacchi dell’auto di mio

padre, caricammo anche la tenda ed i sacchi a pelo, la tanica per la

miscela di riserva ed il serbatoio, il motore fuoribordo ed i giubbotti

di salvataggio (condizione indispensabile posta da mio padre e senza i

quali non ci avrebbe fatto partire).

Il

periodo scelto per il viaggio era ovviamente quello estivo a cavallo del

ferragosto, quando il fiume è quasi in secca e non c’è pericolo per la

navigazione da diporto, mentre quella commerciale è assente per motivi

di navigabilità. Caricammo la barca sul portapacchi dell’auto di mio

padre, caricammo anche la tenda ed i sacchi a pelo, la tanica per la

miscela di riserva ed il serbatoio, il motore fuoribordo ed i giubbotti

di salvataggio (condizione indispensabile posta da mio padre e senza i

quali non ci avrebbe fatto partire).  A

Pontelagoscuro, circa sotto il ponte ferroviario, era possibile

avvicinarsi alla riva con l’auto e mettere a mollo la barca. C’eravamo

portati dietro anche un piccolo gommone ed alcune cime, così potevamo

essere più liberi di muoverci sulla barca, con tutto il carico, a parte

il serbatoio per la miscela, che poteva stare sul gommone al traino.

Composto il convoglio, verificata la stabilità del carico ed indossati i

giubbotti di salvataggio prendemmo il largo sotto lo sguardo emozionato

di mio padre.

A

Pontelagoscuro, circa sotto il ponte ferroviario, era possibile

avvicinarsi alla riva con l’auto e mettere a mollo la barca. C’eravamo

portati dietro anche un piccolo gommone ed alcune cime, così potevamo

essere più liberi di muoverci sulla barca, con tutto il carico, a parte

il serbatoio per la miscela, che poteva stare sul gommone al traino.

Composto il convoglio, verificata la stabilità del carico ed indossati i

giubbotti di salvataggio prendemmo il largo sotto lo sguardo emozionato

di mio padre. Come faremo a passare?

Come faremo a passare?  L’altro evento importante fu quello della secca di Polesella per il

resto, a parte qualche pesce intravisto sotto il pelo dell’acqua e

qualche raro uccello palustre, le emozioni furono le stesse.

L’altro evento importante fu quello della secca di Polesella per il

resto, a parte qualche pesce intravisto sotto il pelo dell’acqua e

qualche raro uccello palustre, le emozioni furono le stesse.  Eravamo

già sul ramo del Po di Goro e velocemente abbandonammo il ramo

principale, che piegava verso Nord in direzione di Venezia. All’inizio

il Po di Goro forma meandri consecutivi molto stretti ed è impossibile

vedere più avanti di 100-200 metri, inoltre è molto più stretto al

punto che le fronde degli alberi, sulle due sponde, quasi si toccano

formando un tunnel verde.

Eravamo

già sul ramo del Po di Goro e velocemente abbandonammo il ramo

principale, che piegava verso Nord in direzione di Venezia. All’inizio

il Po di Goro forma meandri consecutivi molto stretti ed è impossibile

vedere più avanti di 100-200 metri, inoltre è molto più stretto al

punto che le fronde degli alberi, sulle due sponde, quasi si toccano

formando un tunnel verde.  La vegetazione stava progressivamente cambiando da altofusto a canneto e

si cominciava a sentire l’odore salmastro del mare portato dal vento.

Sfiorammo Goro ed a Gorino scomparvero completamente gli alberi d’altofusto.

La vegetazione stava progressivamente cambiando da altofusto a canneto e

si cominciava a sentire l’odore salmastro del mare portato dal vento.

Sfiorammo Goro ed a Gorino scomparvero completamente gli alberi d’altofusto.

Uscimmo che il cielo era ancora chiaro, il tramonto lo avevamo visto

dalla sala da pranzo del ristorante che è al primo piano del faro. Da lì

si poteva vedere tutta la Sacca di Goro con migliaia di piccoli isolotti

emersi dalla bassa marea e immersi nella luce infuocata riflessa dal

sole al tramonto.

Uscimmo che il cielo era ancora chiaro, il tramonto lo avevamo visto

dalla sala da pranzo del ristorante che è al primo piano del faro. Da lì

si poteva vedere tutta la Sacca di Goro con migliaia di piccoli isolotti

emersi dalla bassa marea e immersi nella luce infuocata riflessa dal

sole al tramonto.